Все сферы человеческой деятельности при всех их различиях объединяет то, что они не могут существовать без особого механизма, именуемого управлением. При этом исходными понятиями теории управления являются: объект управления, цель управления и стратегия.

В этой триаде объектом управления является окружающая среда, т.е. совокупность компонентов природной среды, природных и природно-антропогенных объектов, а также антропогенных объектов, а целью ее качество, т.е. состояние окружающей среды, которое характеризуется физическими, химическими, биологическими и иными показателями и (или) их совокупностью, при которых обеспечивается устойчивое функционирование естественных экологических систем, природных и природно-антропогенных объектов.

Стратегия управления качеством окружающей среды сформулирована в ГОСТе Р ИСО 14001-98 на основе динамического циклического процесса «планируй – выполняй – контролируй – совершенствуй». В этом цикле имеет место ряд операций, совершаемых в определенной последовательности и развивающихся как бы по расширяющейся спирали. При этом один виток спирали образует следующую цепочку: разработка нормативов в области охраны окружающей среды → изучение состояния и функционирования окружающей среды → изучение изменений в окружающей среде → выявление негативных последствий → их оценка и выбор мероприятий по их предупреждению и по борьбе с их последствиями → изучение окружающей среды после проведения мероприятий → определение их эффективности → внесение коррективов → и т.д.

На рис. 1.5. представлена структурная схема управления качеством окружающей среды, при этом использованы следующие определения:

Рис. 1.5. Структурная схема управления качеством окружающей среды.

Экологическая аксиоматика – свод фундаментальных объективных законов, правил и принципов экологии и природопользования. В настоящее время данный свод включает 43 закона, 24 правила и 19 принципов.

Окружающая среда – совокупность компонентов природной среды, природных и природно-антропогенных объектов, а также антропогенных объектов.

Качество окружающей среды – состояние окружающей среды, которое характеризуется физическими, биологическими химическими и иными показателями и (или) их совокупностью.

Экологический фактор – причина, движущая сила какого-либо процесса, определяющая его характер или отдельные черты, на которую живое реагирует приспособительными реакциями или гибелью.

Экологический мониторинг – комплексная система наблюдений за состоянием за состоянием окружающей среды, оценки и прогноза изменений состояния окружающей среды под воздействием природных и антропогенных факторов.

Наилучшая существующая технология – технология, основанная на последних достижениях науки и техники, направленная на снижение негативного воздействия на окружающую среду и имеющая установленный срок практического применения с учетом экономических и социальных факторов.

Рассмотрим основные положения экологической аксиоматики:

Закон ограниченности природных ресурсов – все природные ресурсы Земли конечны, так как она представляется собой естественно ограниченное целое, на ней не могут существовать бесконечные части.

Закон увеличения оборота вовлекаемых природных ресурсов – с историческом процессе развития мирового хозяйства быстрота оборачиваемости вовлеченных природных ресурсов (отходов производства и потребления) непрерывно возрастает на фоне относительного уменьшения вовлечения их первичных объектов в общественное производство. Закон указывает на увеличение интенсивности цикличности производства, однако при этом возрастает потребление энергии для ускорения оборачиваемости.

Закон снижения природоемкости готовой продукции – удельное содержание природного вещества в усредненной единице общественного продукта исторически неуклонно снижается. Объясняется это миниатюризацией изделий, заменой естественных материалов и продуктов синтетическими, сменой вещественных отношений информационными (замена бумажных носителей телефонной связью) и т.п.

Закон однонаправленности потока энергии.

Закон снижения энергетической эффективности природопользования – с ходом исторического времени при получении из природных систем полезной продукции на ее единицу в среднем затрачивается все больше энергии, при этом увеличиваются энергетические расходы на одного человека. Закон имеет важное практическое следствие: рост энергетических затрат не может продолжаться бесконечно, т.е. необходим переход на новые, энергосберегающие технологии промышленного и сельскохозяйственного производства, избежав тем самым термодинамического (теплового) и экологического кризисов.

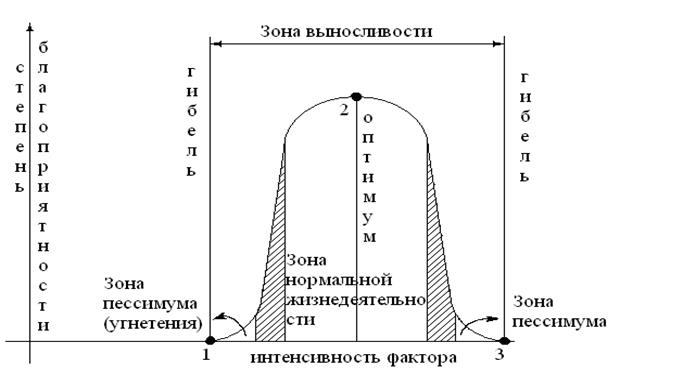

Закон толерантности (В. Шелфорда) – фактором, лимитирующим процветание организма, может быть как минимум, так и максимум экологического фактора, диапазон между которыми определяет величину толерантности (выносливости) организма к данному экологическому фактору.

На рис. 1.6. представлена общая схема действия экологического фактора на живой организм. Три точки (оптимума, минимума и максимума) составляют три кардинальные точки, которые определяют возможные реакции организма на данный фактор. Крайние участки кривой, выражающие состояние угнетения при недостатке или избытке фактора, называют зонами пессимума. Рядом с критическими точками лежат сублетальные величины фактора, а за пределами зоны толерантности – летальные значения фактора, при которых наступает гибель организма.

Рис. 1.6. Общая схема действия экологического фактора на живой организм:

1 − точка минимума; 2 ─ точка оптимума; 3 ─ точка максимума.

Закон толерантности необходимо рассматривать совместно с правилом 1 % и 10 %.

Правило 1 % - изменение энергетики природной системы в пределах 1 % выводит ее из равновесного (квазистационарного) состояния.

Правило 10 % - изменение энергетики природной системы в среднем на 10 % (от 7 до 17 %) ведет к неблагоприятным последствиям.

Рассмотрим изложенное выше применительно к температуре тела человека (табл. 1.3.).

Таблица 1.3.

Последствия отклонения температуры тела человека на 1 % и 10 % от нормы

| Отклонение | Температура тела, + 0С | Симптомы, отмечающиеся при разной температуре тела человека | |

| 10 % | 1 % | ||

| 42-44 | Смерть | ||

| 40,7 | 41-42 | Тепловой удар, коллапс | |

| 37,4 36,6 | 39-40 | Сильное потоотделение, нарушение кровообращения | |

| Норма | |||

| Задержка церебральных процессов, дрожь | |||

| 33,3 | Амнезия – затруднения в воспроизведении событий определенного периода | ||

| Реакция сохраняется, но все процессы сильно замедлены | |||

| Потеря создания | |||

| 27-25 | Угасание мышечной и световой рефлексии, отказ сердечной деятельности – смерть |

Особое место в экологической аксиоматике занимают «Законы экологии» Барри Коммонера. Это не естественно-исторические законы, а афористические правила, которых четыре:

- все связано со всем;

- все должно куда-то деваться;

- природа «знает» лучше;

- ничто не дается даром.

Помимо знаний экологической аксиоматике необходимым является изучение социальных норм. Уровни социальных норм определяются уровнями органов их принимающими, для Российской Федерации их четыре:

· федеральные законы, указы Президента РФ, постановления Правительства РФ;

· правовые акты субъектов РФ;

· акты органов местного самоуправления;

· локальные нормативные акты, принимаемые работодателем.

Следует отметить, что нормативные акты, принимаемые нижестоящими органами, не должны противоречить актам, принятым вышестоящими органами.

Основными социальными нормами в области экологии являются:

1. Конституция РФ, принятая 12.12.93 г., содержащая:

- Ст.42. Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением;

- Ст.56. Каждый обязан сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к природным богатствам.

Дальнейшая детализация указанных выше положений произведена в законах:

2. Федеральном законе «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г. № 7-Ф3;

3. Кодексе РФ об административных правонарушениях (КоАП) от 30.12.2001 г. № 195-Ф3;

4. Уголовном кодексе РФ от 27.12.1996 г. № 161-Ф3, с изменениями и дополнениями.

Важным федеральным документом явилось «Положение о Федеральной службе по экологическому, техническому и атомному надзору (Ростехнадзор)», утвержденное постановлением Правительства РФ от 30.07.2004 г. № 401.

С 1 июля 2003 г. вступил в силу Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-Ф3 «О техническом регулировании». Закон коренным образом меняет практически всю систему нормативно-технического обеспечения в России, а также вносит существенные коррективы в продолжающуюся в настоящее время работу по пересмотру действующей и разработке новой научно-технической документации (НТД).

Новый закон устанавливает три основных вида технической документации:

- технический регламент – документ, принятый международным договором Российской Федерации, или федеральным законом, или указом Президента Российской Федерации, или постановлением Правительства Российской Федерации, и подразумевающий обязательное выполнение;

- национальный стандарт – документ, подразумевающий добровольное исполнение, утвержденный национальным органом Российской Федерации по стандартизации;

- стандарт организации – документ, подразумевающий добровольное выполнение только организацией, принявшей его.

Постановлением Правительства РФ от 12.10.2005 г. № 609 утвержден технический регламент «О требованиях к выбросам автомобильной техники, выпускаемой в обращение на территории РФ, вредных (загрязняющих) веществ».

Указанный регламент разработан в целях защиты населения и окружающей среды от воздействия выбросов автомобильной техникой вредных веществ. Под выбросами понимают отработанные газы двигателей внутреннего сгорания и испарения топлива автомобильной техники, содержащие следующие вредные вещества: оксид углерода (СО), углеводороды (СmHm), оксиды азота (NOx) и дисперсные частицы.

Одним из основных национальных стандартов в области экологии является система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов, которая имеет следующую структуру обозначения:

ГОСТ 17.О.О.ОО – ОО

а б в г д

где а – шифр системы; б – шифр комплекса; в – шифр группы; г – порядковый номер стандарта в группе; д – год регистрации или пересмотра стандарта.

В табл. 1.4. систематизированы шифры и наименования комплексов и групп.

Таблица 1.4.

Наименование комплексов и групп, а также их числовой шифр

| Числовой шифр | Наименование | |

| комплекса | группы | |

| Организационно-методический | Основные положения | |

| Гидросфера | Термины, определения, классификация | |

| Атмосфера | Показатели качества природных сред, параметры загрязняющих выбросов и сбросов, показатели интенсивности использования природных ресурсов | |

| Почвы | Правила охраны природы и рационального использования природных ресурсов | |

| Земли | Методы определения параметров состояния природных объектов и интенсивности хозяйственного воздействия | |

| Флота | Требования к средствам контроля и измерений состояния природной среды | |

| Фауна | Требования к устройствам, аппаратам и сооружениям по защите природной среды от загрязнений | |

| Ландшафты | – | |

| Недра | – |

Экологические факторы

Различают естественные (природные) и антропогенные экологические факторы (АЭФ). Как те, так и другие можно считать комплексом помех в экосистемах, однако в отличие от естественных, антропогенные факторы весьма часто приводят не к отбору наиболее приспособительных особей, а к массовому вымиранию организмов. Это обусловлено специфическими особенностями действия АЭФ, поэтому классифицировать их наиболее целесообразно в зависимости от формы материи:

· вещественные (ингредиентные), т.е. механические, химические и биологические загрязнения, которые обычно объединяют общим понятием – примеси;

· энергетические (параметрические), к ним относят тепловые (термальные), акустические (шумовые), электромагнитные, оптического диапазона (световые), неионизирующие и ионизирующие;

· вещественно-энергетические, к ним относят радионуклиды.

В последнее время в особую группу выделяют информационные факторы, выступающие в качестве кода жизненно важного сообщения, но с неадекватным ответом. Например, такой АЭФ, как шум, в определенных условиях является информационным.

Необходимо отметить, что приведенная классификация АЭФ в значительной мере условна и ряд из них могут рассматриваться, как комплексные или же быть отнесены одновременно к разным группам.

Несомненно, что человечество в своем развитии будет еще не раз сталкиваться с различными, в том числе и новыми АЭФ, однако, все они так или иначе попадают в данную классификацию, учитывающую разнообразные характеристики последних, что позволяет в определенной мере прогнозировать особенности влияния этих факторов на окружающую среду.