ТУНДРА

Холодная пустыня

Вокруг краев северной ледяной шапки, в Палеарктической и Неарктической областях есть зона холодной пустыни, известная как тундра. В течение долгой арктической зимы эта область столь же холодна и сурова, как сама ледяная шапка, но в течение короткого лета температура может подняться выше точки замерзания, и может достичь в среднем 10 градусов Цельсия (50°F). Покров из снега и льда будет таять, но вода не может впитаться из-за постоянного слоя замороженной почвы (вечной мерзлоты) под ней. Пейзаж превращается в затопленную болотистую пустыню из озёр и трясин.

Суровый пейзаж

Поверхность земли в тундре оттаивает летом, но вода не может впитаться, потому что в глубине почвенный слой всё ещё смёрзся в единую массу. Летний пейзаж тундры – это сырые болота и временные озёра с редкой растительностью.

Растительная жизнь тундры обычно состоит из низких кустистых трав, мхов и лишайников. На южных окраинах растут разрозненные деревья вроде берёзы и рябины, и тундра переходит в пояс хвойных лесов.

Период роста очень короток, и многие из растений размножаются скорее бесполым путём, нежели через долгий процесс цветения, оплодотворения и прорастания семян. Бурный рост тундровой растительности летом сопровождается взрывом численности насекомых, которые внезапно появляются, чтобы использовать все выгоды краткого периода тепла и солнечного света. Этот кратковременный расцвет растений и насекомых означает, что корм в тундре доступен каждый год лишь в течение ограниченного периода времени. Фауна в этих областях состоит скорее из мигрирующих животных. Птицы стаями прилетают в тундру летом, чтобы питаться изобилующими здесь насекомыми, но улетают на юг на всю остальную часть года. Крупные животные также мигрируют, и в течение лета бродят по пустынным пространствам тундры, разыскивая мхи и лишайники, но зимой их можно встретить на юге, под защитой обширных хвойных лесов.

Тундровые области, которые существуют в настоящее время, весьма молоды с геологической точки зрения. Они появились, когда образовались ледяные шапки, достигнув своего наибольшего распространения в течение ледникового периода. Эволюция не достигла достаточного прогресса, чтобы создать совокупность животных, которые имеют специфические приспособления к суровым условиям. Здесь едва ли существуют современные динозавры, несмотря на теплокровность, которая у них, возможно, развилась в процессе эволюции. Окружающая среда здесь слишком неблагоприятна. Крупные животные эволюционировали от птиц, которые приспособились к наземному существованию из-за отсутствия хищников; но эти животные находятся здесь только на протяжении лета. На протяжении года они мигрируют стадами на север и на юг, зимуя в хвойных лесах и проводя лето в заболоченной тундре.

| |

| Ежегодная миграция Крупные животные тундры, например, топотун (страница 50), проводят всю свою жизнь в движении. Они мигрируют между летними пастбищами в тундре и зимовьями в хвойном лесу. |

|

ВОДА

Жидкая поверхность Земли

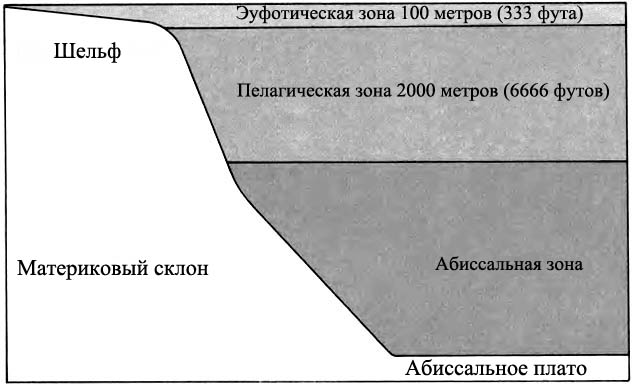

Более двух третей планеты покрыто водой. Самые большие глубины находятся в океанских желобах, которые тянутся вдоль гористых берегов материков. Большая часть океанского дна представляет собой абиссальное плато на глубине около 4,000 метров (более 13,000 футов). В этих областях имеются живые существа, но, если сравнить с более мелководными, более продуктивными областями океана, они кажутся весьма пустынными.

Материки не полностью представляют собой сушу, и в какой-то степени покрыты водой по краям. Погружённые края составляют то, что известно как континентальный шельф, и он обычно мельче примерно 150 метров (500 футов).

Морская вода, в которую проникает солнечный свет, что обычно происходит до глубины примерно 100 метров (300 футов), может поддерживать жизнь растений. Обитающие в море растения – это, главным образом, водоросли, которые могут плавать близ поверхности или расти на дне на мелководьях. Мелкие животные кормятся этими растениями, а крупные животные кормятся мелкими. Умирающие существа, погружающиеся в глубину, являются кормом для других животных, которые живут в темноте.

С течением времени самые крупные эволюционные изменения имеют тенденцию к появлению среди крупных существ. В течение девонского периода некий вид рыб покинул воду и тем самым положил начало династии наземных позвоночных. В скором времени после этого какие-то из вновь эволюционировавших наземных животных вернулись в море и вновь приспособились к водному образу жизни. Морские рептилии стали крупными и впечатляющими существами на протяжении мезозойской эры. Ни одна из этих крупных рептилий не была динозавром, потому что морские рептилии полностью обособились прежде, чем динозавры эволюционировали в достаточной степени для того, чтобы вести такой образ жизни. В современную эпоху это положение дел также сохранилось. Не существует никаких современных динозавров, обитающих в море, но традиционные морские рептилии продолжили эволюционировать и населять море.

Чтобы жить в воде, необходимо иметь обтекаемую форму. Вода – это среда, через которую труднее передвигаться, чем через воздух. Классическая каплеобразная форма, которая имеется у рыб, идеальна, и животное, которое догоняет и поедает рыбу, склонно развивать в процессе эволюции такую же эффективную форму. Плавники используются чаще, чем ноги, и существует тенденция к их развитию, равно как к развитию дыхательных систем, которые позволяют животному проводить больше времени под поверхностью воды. Рептилии многих групп выработали в процессе эволюции эти особенности, чтобы воспользоваться преимуществами того образа жизни, который предлагает море.

|

Слои воды в океане

Лишь тонкая эуфотическая зона моря обладает обильной растительной жизнью. Пелагическая зона населена охотниками. Потребители детрита живут глубоко в абиссальной зоне, и питаются мёртвым материалом, поступающим сверху.

Приспособления к плаванию

Ныряльщик (страница 103) – птерозавр, который сменил полёт на плавающий образ жизни. Тело стало обтекаемым и рыбообразным. Крылья превратились в рулевые вёсла, и сильное весло для плавания развилось из задних ног и хвоста. Он ловит рыбу в эуфотической зоне океана.

ВОЗДУХ

Газовый покров Земли

Возможно, самая необычная среда обитания среди освоенных живыми существами – это воздух. Освоение сред обитания зависит от доступности пищевых ресурсов в той или иной среде обитания. Однако, животные изначально поднялись в воздух не по этой причине. Полёт был способом перемещения из одного места в другое, либо с вершины скалы к морю, или с одной ветки дерева на другую. Полёт, должно быть, существовал в животном мире с тех пор, как животные впервые оставили воду и вышли на сушу. Насекомые были среди самых первых наземных животных, и полёт рано появился в их истории. Самыми ранними летающими позвоночными были различные виды планирующих ящерицеобразных существ в пермском и триасовом периодах. Они летали с помощью поддерживаемых удлинёнными рёбрами летательных перепонок, которые протягивались вдоль обеих сторон тела. В их полёте не использовалось никаких мускульных усилий, и полёт был не больше, чем планированием, которым нельзя было управлять достаточно хорошо.

Истинными хозяевами небес стали птерозавры. Они были вооружены крыльями, которые поддерживались их передними конечностями и управлялись сильными мускулами. Они были летающими существами в прямом смысле, могли взмахивать своими крыльями и могли очень аккуратно управлять их движениями. В процессе эволюции появилось много различных видов птерозавров, варьирующих от крошечных существ с размахом крыльев в несколько сантиметров, которые питались насекомыми, до огромных существ с размахом крыльев 12 метров (40 футов), которые, возможно, питались падалью. Тело птерозавров стало прекрасно приспособленным к полёту. Вес летающего существа должен сводиться к минимуму, и кости были полыми, освобождаясь от нежелательного веса. Тело должно быть жёстким, чтобы справляться с фантастическими нагрузками, которые оно испытывает в процессе полёта. Соответственно, спинные позвонки срослись воедино, как твёрдый стержень. Чтобы координировать летательные действия и держать полёт под контролем, требуется высокая скорость рефлексов и реакции, поэтому у птерозавров развился теплокровный метаболизм. Пока продолжалась мезозойская эра, птерозавры достигли такого же успеха в небе, как динозавры на земле, и они остались властелинами небес сегодня*.

| * С этим утверждением Диксона сложно согласиться. В позднем мелу численность и видовое разнообразие птерозавров сильно сократились на фоне расцвета различных примитивных и современных групп птиц и птицеподобных позвоночных типа энанциорнисов. К концу мелового периода существовали лишь крупные птерозавры Pteranodon, Nyctosaurus и Quetzalcoatlus – В. П. |

Примерно в середине мезозойской эры внутри группы целурозавров эволюционировали птицы. В многих отношениях они развивались параллельно птерозаврам, поскольку у них были крылья, полые кости, жёсткое тело и теплокровный метаболизм. Они встретились с птерозаврами в воздухе, и теперь эти две главных группы делят друг с другом воздушную среду обитания.

Позже некоторые динозавры приспособились к жизни в воздухе. Чаще всего они обитают в тропических лесах, где в процессе эволюции у них развились различные приспособления для планирующих прыжков, помогающие обитающим на деревьях динозаврам перемещаться с одного дерева на другое. Эти простые механизмы очень примитивны и весьма схожи с приспособлениями для планирующих прыжков, возникших в процессе эволюции у ранних рептилий в пермском и триасовом периодах.

Приспособления для полёта

Планирующие динозавры приспособились к полёту различными способами. Чешуекрыл (страница 71) из Неотропической области, сверху, летает с помощью веслообразных чешуй. Флуррит (страница 85) из Восточной области нижний рисунок обладает складками кожи, или летательной перепонкой, между передними лапами и телом.

|

| НОВЫЕ ДИНОЗАВРЫ Размещение материков и предоставляемых ими местообитаний в сегодняшнем мире – это наследство геологической истории планеты и климатических зон, существующих на настоящий момент. Каждый материк, или зоогеографическая область, обладает своей собственной совокупностью форм живых существ. Каждая отдельно взятая группа ограничена жёсткостью границ данной области и существованием этих границ в геологическом прошлом. На протяжении триасового периода и ранней юры существовала только одна зоогеографическая область. Участки суши в мире были объединены как части суперконтинента Пангеи и всюду существовала одна и та же совокупность животных. С течением времени Пангея раскололась на отдельные материки и остатки первоначальной фауны развивались на каждом материке независимо. Фауна в пределах современной зоогеографической области может быть уникальной, если границы точно очерчены и непреодолимы, и существовали в таком виде на протяжении десятков миллионов лет. С другой стороны, область может демонстрировать совокупность видов, которая имеет много общих видов с соседней областью, если границы нечётко определены и легко преодолеваются. На основную группу животных в каждой зоогеографической области накладываются условия окружающей среды. Отдельно взятая область может включать тропические леса и пустыни, холодную тундру и ледяные шапки, и всякое состояние окружающей среды, которое попадает между ними. Поскольку эти условия относительно новые, появившиеся на протяжении третичного периода, и тем более, в течение ледникового периода последних двух миллионов лет, в каждой области из первоначальной совокупности животных той области эволюционировали специализированные разновидности. Динозавры и птерозавры, который развивались и самоутвердились на протяжении триасового, юрского и мелового периодов, теперь превратились в листоядные разновидности тропического леса, бегающие и поедающие траву разновидности с травянистых равнин, норные пустынные формы, впадающие в спячку разновидности из лесов умеренного пояса, и мигрирующие формы из хвойных лесов. Облик этих существ несколько отличается от облика существ из триасового, юрского и мелового периодов, но они все эволюционировали от одной и той же исходной совокупности рептилий. На следующих страницах мы исследуем мир в том виде, каков он сегодня. Мы рассмотрим различные зоогеографические области и увидим, как комбинация геологических и климатических изменений позволила эволюционировать огромному множеству различных типов животных. Мы рассмотрим обширное и замечательное разнообразие современной фауны, и особенно – новых динозавров. |

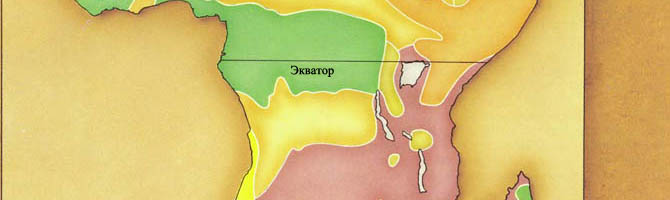

ЭФИОПСКАЯ ОБЛАСТЬ

Материк, который включает Эфиопскую область – это почти остров. Его самая широкая часть находится к северу от экватора, где она протягивается на 7000 километров (4350 миль) с востока на запад. К югу от экватора он сужается приблизительно до 3000 километров (1900 миль), и на дальнем юге завершается округлённым концом. С юга на север материк составляет примерно 7000 километров (4350 миль) в длину. Он соединяется с главным северным материком только узким перешейком на северо-востоке. Эфиопская область занимает всю эту территорию, за исключением полосы земли вдоль северного края. Граница, которая отделяет её от Палеарктической области на севере – обширное пространство негостеприимной пустыни, которая простирается через самую широкую часть материка. Эфиопский материк некогда был центральной частью большого южного суперконтинента Гондваны (см. страницу 16). В триасовый период его северо-западная оконечность обеспечивала соединение между Гондваной и северным суперконтинентом под названием Лавразия, объединяя их оба во всеохватный суперконтинент под названием Пангея. Эти два суперконтинента разделились в течение ранней юры узким морским заливом, называемым Тетис. Затем Гондвана начала распадаться. Блок, который должен был стать Эфиопским материком, сохранял своё местоположение, освободившись полностью от своих соседей к позднемеловой эпохе, и начиная с этого времени, он начал двигаться в северном направлении через море Тетис. Сейчас море Тетис исчезло – закрылось двигающимися на север южными материками. Большой остров, примерно 1200 километров (745 миль) длиной, находится примерно в 700 километрах (430 миль) от юго-восточного побережья. Он представляет собой микроконтинент – ещё один фрагмент Гондваны – и находился в изоляции настолько долго, что сам по себе может составлять крошечную зоогеографическую область*. Наиболее высокогорные районы расположены по восточному краю материка. Там есть настолько высокие горы, что их вершины покрыты снегом круглый год, несмотря на то, что они находятся почти на экваторе. Вдоль этого края материка всё ещё действуют силы, которые вызвали раскол Гондваны. Рифтовая долина, образованная растяжением земной коры, протянулась с юга на север и указывает, что восточная часть материка отделяется. Землетрясения и вулканы здесь – обычное явление, и через какое-то время в будущем весь восточный край материка может отделиться, чтобы присоединиться к другим материковым фрагментам, которые разбросаны по океану на востоке. На своём северном конце эта рифтовая долина уже затоплена и образовала узкий морской залив. Другие горы расположены вдоль западных побережий. Это восточные края древней зоны разломов, которая образовалась в эпоху существования Гондваны, когда материк начал отрываться от окружающих массивов суши. Остальная часть материка состоит из плоских речных бассейнов и плато. Материк, который включает Эфиопскую область – это почти остров. Его самая широкая часть находится к северу от экватора, где она протягивается на 7000 километров (4350 миль) с востока на запад. К югу от экватора он сужается приблизительно до 3000 километров (1900 миль), и на дальнем юге завершается округлённым концом. С юга на север материк составляет примерно 7000 километров (4350 миль) в длину. Он соединяется с главным северным материком только узким перешейком на северо-востоке. Эфиопская область занимает всю эту территорию, за исключением полосы земли вдоль северного края. Граница, которая отделяет её от Палеарктической области на севере – обширное пространство негостеприимной пустыни, которая простирается через самую широкую часть материка. Эфиопский материк некогда был центральной частью большого южного суперконтинента Гондваны (см. страницу 16). В триасовый период его северо-западная оконечность обеспечивала соединение между Гондваной и северным суперконтинентом под названием Лавразия, объединяя их оба во всеохватный суперконтинент под названием Пангея. Эти два суперконтинента разделились в течение ранней юры узким морским заливом, называемым Тетис. Затем Гондвана начала распадаться. Блок, который должен был стать Эфиопским материком, сохранял своё местоположение, освободившись полностью от своих соседей к позднемеловой эпохе, и начиная с этого времени, он начал двигаться в северном направлении через море Тетис. Сейчас море Тетис исчезло – закрылось двигающимися на север южными материками. Большой остров, примерно 1200 километров (745 миль) длиной, находится примерно в 700 километрах (430 миль) от юго-восточного побережья. Он представляет собой микроконтинент – ещё один фрагмент Гондваны – и находился в изоляции настолько долго, что сам по себе может составлять крошечную зоогеографическую область*. Наиболее высокогорные районы расположены по восточному краю материка. Там есть настолько высокие горы, что их вершины покрыты снегом круглый год, несмотря на то, что они находятся почти на экваторе. Вдоль этого края материка всё ещё действуют силы, которые вызвали раскол Гондваны. Рифтовая долина, образованная растяжением земной коры, протянулась с юга на север и указывает, что восточная часть материка отделяется. Землетрясения и вулканы здесь – обычное явление, и через какое-то время в будущем весь восточный край материка может отделиться, чтобы присоединиться к другим материковым фрагментам, которые разбросаны по океану на востоке. На своём северном конце эта рифтовая долина уже затоплена и образовала узкий морской залив. Другие горы расположены вдоль западных побережий. Это восточные края древней зоны разломов, которая образовалась в эпоху существования Гондваны, когда материк начал отрываться от окружающих массивов суши. Остальная часть материка состоит из плоских речных бассейнов и плато.

Среды обитания этого царства весьма изменчивы и образуют своего рода концентрический рисунок. Центральная часть, охватывающая низменные области, через которые проходит экватор, дышит духотой влажного тропического леса. Господствующие ветры несут постоянные дожди в эту жаркую область, и вода образует полноводные реки, которые несут воду из своих бассейнов в джунглях к морю. Это – зона жизни мелких древесных животных, лакомящихся бесчисленными плодами и насекомыми среди пышной растительности.

|

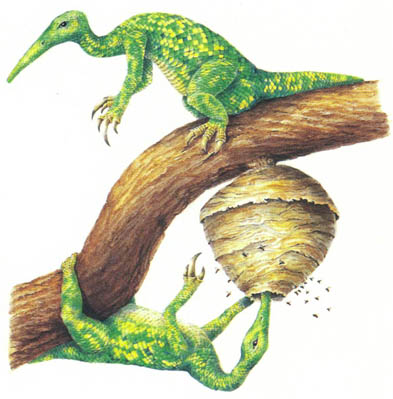

| Влажный тропический лес ОСОЕД Vespaphaga parma После окончания мелового периода целый сонм древесных динозавров эволюционировал и надолго поселился среди стволов и ветвей единого мирового леса; они стремительно разделились на множество разновидностей различного облика. Примерно в то же время начали эволюционировать общественные насекомые – пчёлы, осы и муравьи. Они живут колониями, которые обычно состоят из королевы, откладывающей яйца, которую обеспечивает всем необходимым и защищает армия рабочих и солдат. Осоеды были специализированной ветвью древесных жителей, известных как арброзавры, которые развились тогда же, когда и общественные насекомые, и питались ими. После того, как единый мировой лес распался из-за климатических изменений и распространения равнин в середине третичного периода, осоеды оказались запертыми на многочисленных участках тропического леса. Больше всего их видов обитает теперь в экваториальных районах Эфиопской области. Их длинные когти – это приспособление к лазающему образу жизни, а также полезный инструмент, чтобы рыться в гнёздах ос. Их чешуйчатый покров превратился в крышу накладывающихся друг на друга пластинок, непробиваемых для жал насекомых. Сходные питающиеся осами животные эволюционировали в тропических лесах Неотропической и Восточной областей. Многие из их родственны осоеду Эфиопской области, будучи изолированными на различных участках тропических лесов. Другие, как, например, пангалун Filarmura tuburostra из лесов Неотропической области (страница 68) имеют с ним лишь отдалённое родство, и эволюционировали в сходную форму в процессе параллельной эволюции – независимого развития у родственных животных сходного приспособления, позволяющего им вести похожий образ жизни. |

| Большинство плотоядных динозавров потеряло ключицу. Они перестали нуждаться в ней с тех пор, как передние конечности утратили необходимость быть достаточно сильными. Одна или две разновидности обладают этой костью, однако неясно, сохранили ли её их предки с тех времён, когда передвигались на четырёх ногах, или она «ре-эволюционировала», будучи изначально утраченной – это процесс, известный как вторичное развитие. У Arbrosaurus и родственных ему форм ключица обеспечивает прикрепление самых сильных мускулов передних конечностей, благодаря которыми животное может быть брахиатором, то есть двигаться, раскачиваясь только на руках, через ветви деревьев.

| |

Кости черепа осоеда (a) слились в узкую бронированную трубку, которая может глубоко проникать в гнёзда древесных ос. Сильные задние лапы и хвост позволяют животному свисать с ветки и дотягиваться до гнёзд, которые были построены в недоступном месте.

Кости черепа осоеда (a) слились в узкую бронированную трубку, которая может глубоко проникать в гнёзда древесных ос. Сильные задние лапы и хвост позволяют животному свисать с ветки и дотягиваться до гнёзд, которые были построены в недоступном месте.

| |||

| Арброзавр наподобие древесного прыгуна – это проворное существо, чувствующее себя как дома на деревьях, но очень неловкое на земле. В случае необходимости он может двигаться по земле только серией неуклюжих прыжков, держа свои длинные передние лапы и тяжёлый хвост поднятыми вверх. | Хвост арброзавра жёсткий и прямой, как прут. Он использует его для поддержания равновесия во время прыжков среди деревьев. Длинные когти на трёх главных пальцах задних лап и пальцы передних лап используются и для опоры на ветвях, и для разламывания коры в поисках насекомых. | Влажный тропический лес ДРЕВЕСНЫЙ ПРЫГУН Arbrosaurus bernardi Одним из наиболее широкоохватных событий в группе динозавров по окончании мелового периода была эволюция арброзавров. Они произошли от мелких целурозавровых теропод – бегающих плотоядных динозавров лёгкого сложения. В юрский период целурозавры дали начало птицам, и эволюция арброзавров от той же самой группы была вызвана сходными эволюционными процессами. Возможно, наиболее типичным из современных арброзавров является непосредственно род Arbrosaurus. Различные виды этих животных появились во всех зоогеографических областях. Главная особенность, которая отличает арброзавров от прочих целурозавров – это наличие сильной ключицы. В пределах другой родословной линии целурозавров сохранение ключицы позволило развиться сильным летательным мускулам и проложило путь к развитию птиц. В случае арброзавров ключичный пояс обеспечивает опору для сильных передних лап, которые используются для лазания по деревьям и раскачивания на ветвях. Его эндотермная (теплокровная) физиология позволяет ему вести активный хищнический образ жизни. Его череп демонстрирует приспособленность к этому: большая черепная коробка, глазницы, направленные, вперёд, дают стереоскопическое зрение, а узкие челюсти с мелкими зубами идеальны для извлечения насекомых из трещин в коре дерева. | |

|

Длинношей бежит иноходью – обе ноги на одной стороне движутся одновременно в одном и том же направлении. Это помогает длинным ногам не запутываться. Длинношей бежит иноходью – обе ноги на одной стороне движутся одновременно в одном и том же направлении. Это помогает длинным ногам не запутываться.

| Высокотравная саванна ДЛИННОШЕЙ Herbafagus longicollum Тропические саванны, когда они появились и распространились в середине третичного периода, были абсолютно новым местообитанием для крупных рептилий. Трава – это вещество, характерное своей жёсткостью, и питающееся травой животное нуждается в достаточном количестве узких специализаций, которые позволят ему выжить. Трава богата прочным кремнезёмом и потому вызывает значительный износ зубов. Животное, питающееся травой, нуждается в зубах, которые постоянно растут или часто сменяются. Чтобы выделить и извлечь питательные вещества из травяной массы, необходима сложная пищеварительная система. Сверх всего этого, крупное животное, обитающее на равнинах, должно иметь длинные ноги, которые позволят ему убежать от опасности. В некоторых местах, вроде прерий Неарктической области, динозавры достаточно удачно развились в травоядные формы. Тем не менее, в саваннах Эфиопской области динозавры не сумели закрепиться. В этом их превзошли их двоюродные братья – птерозавры. Группа птерозавров эволюционировала в сторону утраты способности к полёту, когда распространились тропические саванны, и они стали главными травоядными животными Эфиопской области. Длинношей в настоящее время наиболее высоко специализированным среди них, и меньше всего напоминает своего летающего предка. Тело осталось коротким, но передние и задние конечности стали длинными и уравнялись в длине. Шея и морда также длинные – полный набор особенностей жителя равнин. | Низкотравная саванна ЯРКОКРЫЛ Vexillala robusta Яркокрыл – это ещё один из наземных птерозавров саванн Эфиопской области. Его специализация не достигла столь крайней степени, как у длинношея, и его происхождение от летающих предков всё ещё заметно по наличию рудиментарных крыльев на его передних конечностях. Он может считаться промежуточной эволюционной стадией между обычным летающим птерозавром и кем-то столь же специализированным, как длинношей. Хотя он живёт в той же среде обитания, что и длинношей, эти два животных не конкурируют за одну и ту же пищу. Будучи намного меньше, ростом лишь около метра (3 фута) в плечах, по сравнению с высотой, на которой располагается голова длинношея – 3-4 метра (10-13 футов) – он кормится ближе к корням растений. Длинношей ощипывает скорее верхушки травы и листья. Острые зубы яркокрыла в передней части рта позволяют ему объедать наземные части растений на уровне земли. У него имеются мясистые губы и объёмистые щёчные карманы, позволяющие ему тщательно пережёвывать траву и растения, прежде чем проглотить. После переваривания в течение некоторого времени в желудке трава отрыгивается вновь для дополнительного пережёвывания, прежде чем будет проглочена окончательно. Таким способом питательные вещества эффективно извлекаются из растений. Яркокрыл бегает по равнинам маленькими стайками примерно по дюжине голов, и их часто можно увидеть демонстрирующими свои крылья с ярким узором, или присевшими в траве группой во время дневной жары и повторно пережёвывающими утренний корм. | |

| Длинная морда длинношея означает, что его глаза всё равно находятся выше уровня травы, даже когда его морда ощипывает зелень у самых корней. Таким образом он может следить за опасностью. На открытой равнине приближающаяся опасность может быть замечена издалека, и длинные ноги длинношея помогают ему развить нужную скорость, чтобы убежать от хищников. | ||

| Трудно поверить, что передние ноги длинношея произошли из крыльев птерозавра. Четвёртый палец, который когда-то поддерживал крыловую перепонку, теперь несёт на себе вес животного и заканчивается копытом. Три маленьких когтя, которые когда-то действовали как кисть руки, теперь используются только для того, чтобы ухаживать за тонким мехом животного. |

|

| |

| Строение передней лапы и кисти яркокрыла напоминают таковые у летающих птерозавров. Четвёртый палец длинный и поддерживает складку кожи – рудимент крыла, служившего для полёта. Теперь складка кожи крыла используется для демонстрации – для привлечения брачных партнёров или для предостережения конкурентов. Четвёртый палец и складка кожи обычно сложены назад, чтобы не мешать движению (a), но при демонстрации они раскрываются дугой, и становится видимым яркий узор (b). Эта демонстрация сопровождается хриплыми криками, которые разносятся по равнинам на большое расстояние. Яркокрылы питаются растениями и травой, которые растут невысоко от земли. Они обладают короткими острыми зубами, которые расположены в передней части рта (с). |

| Пустыня и пустынные кустарники ПЕСКОЛАЗ Fususaurus foderus Жаркие пустыни располагаются на широте тропиков, где воздух, который поднялся и потерял свою влагу на экваторе, спускается вниз и образует сухую область на земле. В Эфиопской области пустыни находятся в юго-западной части материка и по всей северной оконечности. Северная пустыня настолько обширна и негостеприимна, что она образует границу между Эфиопской и Палеарктической областями. Однако, несмотря на суровые условия, существуют кое-какие животные, которые обитают здесь. Целурозавры доказали достаточную степень адаптивности, чтобы породить формы, которые единственно подходят для такой окружающей среды – формы, такие, как песколаз и гивр. Дни настолько жаркие, а ночи настолько холодные, что любое животное должно проводить большую часть времени, защищаясь от экстремальных условий. Песколаз делает это, роя норы в песке. Его обтекаемая веретеновидная форма идеальна для роющего образа жизни, а песчинки легко скользят по его гладким покровам, когда он роет тоннели сквозь дюны, копаясь и отталкиваясь своими коренастыми лапами. Глаза и ноздри расположены на голове высоко, позволяя ему оглядывать окрестности и дышать, тогда как остальное тело зарыто в грунт. Пустынные животные должны особенно тщательно заботиться о сохранении воды. Песколаз никогда не пьёт, но получает воду от влажной плоти животных, которых он ест. Его почки очень эффективны, позволяя сохранить почти всю влагу, и выделяя все ядовитые составляющие в слюну, которая помогает парализовать и ослабить его добычу. | Пустыня и пустынные кустарники ГИВР* Vermisaurus perdebracchius Подобно песколазу, гивр – это животное обтекаемой формы, приспособленное к роющему образу жизни. Он также эволюционировал от легко сложенных целурозавров мелового периода. Его обтекаемое тело приняло форму чрезвычайного удлинения тела и шеи при полном исчезновении передних конечностей. Его голова лопатообразной формы используется, чтобы прокладывать путь сквозь песок. Там он перемещается с помощью волнообразных изгибов длинного тела и отталкиваясь скользящими движениями широких задних ног. Существует много разновидностей гивров, не все из которых продолжили вести роющий образ жизни. Многие виды живут в норах других животных, вроде мелких пустынных млекопитающих. Многие другие расселились в иные местообитания и различные зоогеографические области во всем мире. Удлинённая гибкая форма, которая изначально развилась как роющий механизм, применима к другому образу жизни. В различных уголках Земли есть плавающие гивры и весьма разнообразные гивры, обитающие на деревьях, особенно в Восточной области (страница 84). Гивры из пустыни севера Эфиопской области, где они впервые появились, всё ещё являются роющими животными и охотятся на мелких млекопитающих и рептилий обычно в сумерках и на рассвете. Подобно песколазу, они получают всю необходимую влагу из плоти своей добычи, которая, в свою очередь, получает её из чахлых пустынных растений и семян, которые она поедает. Они очень эффективно используют свою воду, несмотря на то, что у них есть только одна почка; другую они утратили, когда вырабатывали вытянутую форму тела. * Оригинальное название “wyrm” означает мифического «червя», безногого дракона английских легенд. В процессе перевода название было заменено на «гивр», что также обозначает безногого дракона. – В. П. |  Спина гивра покрыта мелкими волосками. Остальная часть его тела покрыта бронёй из чешуи. Голова представляет собой чешуйчатый щит (a). Ряд тяжёлых поперечных чешуй протянулся по всей длине нижней стороны его тела (b), защищая его живот от постоянного трения об песок и камни, когда он, извиваясь, прокладывает свой путь. Тяжёлый щит из чешуй покрывает крестец (c), защищая его от представителей своего собственного вида, которые могут преследовать его по тоннелям его добычи.

Спина гивра покрыта мелкими волосками. Остальная часть его тела покрыта бронёй из чешуи. Голова представляет собой чешуйчатый щит (a). Ряд тяжёлых поперечных чешуй протянулся по всей длине нижней стороны его тела (b), защищая его живот от постоянного трения об песок и камни, когда он, извиваясь, прокладывает свой путь. Тяжёлый щит из чешуй покрывает крестец (c), защищая его от представителей своего собственного вида, которые могут преследовать его по тоннелям его добычи.

|

| ||

| Песколаз прошёл долгий в эволюционном смысле путь от проворного двуногого, длиннохвостого целурозавра, который был его предком. Тело стало обтекаемым и покрыто бархатистым волосяным покровом. Хватательные кисти передних лап и сильные задние лапы бегающего плана стали лопатами для рытья. Чешуйчатая голова уплощенная и клиновидная, идеально подходящая для прокладывания пути сквозь песок, поскольку прочные чешуи защищают от трения. |  Гивр достаточно длинный, тонкотелый и проворный, чтобы преследовать свою добычу в её норах. Его рацион состоит главным образом из мелких прыгающих млекопитающих, которые эволюционировали для жизни в пустыне. Гивр достаточно длинный, тонкотелый и проворный, чтобы преследовать свою добычу в её норах. Его рацион состоит главным образом из мелких прыгающих млекопитающих, которые эволюционировали для жизни в пустыне.

| |

Песколаз питается мелкими позвоночными, насекомыми и скорпионами. Он лежит в засаде прямо под поверхностью песка, оставляя снаружи глаза и ноздри, и выскакивает наружу, когда добыча приближается на достаточное расстояние. Песколаз питается мелкими позвоночными, насекомыми и скорпионами. Он лежит в засаде прямо под поверхностью песка, оставляя снаружи глаза и ноздри, и выскакивает наружу, когда добыча приближается на достаточное расстояние.

|