Г. Арзамас, 2015

Введение

Нижний Новгород по праву можно назвать Городом России. Именно с большой буквы! Ведь со времени основания и по наши дни он играет огромную роль в жизни нашей страны. Закладывался как форпост русского влияния при начале активной колонизации нашего края славянским населением, играя при этом и огромную экономическую роль (как транспортный узел). Был столицей Нижегородско-Суздальского княжества. Ни где-то, а в Нижнем Новгороде было организованно второе ополчение, спасшее Россию от развала во времена Смуты. Наш город предлагался декабристами на роль новой столицы государства. Горький – кузница Великой Победы над фашизмом. Продолжать можно и дальше, было бы достаточно места…

Как и любой другой город, Нижний Новгород имеет своё «сердце» – исторический центр. Тем местом, откуда «началась» славная история столицы нашего края, является Нижегородский кремль. И, наверное, не будет удивительным то, что темой своей работы мы выбрали именно его.

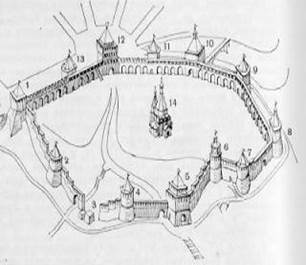

Первоначально строительство кремля началось с возведения дерево- земляных оборонительных сооружений. В 1365 г. великий князь Борис Константинович приступил к строительству каменного кремля, в 1372- 1375 гг. работы продолжил его брат Дмитрий Константинович. 1 сентября 1509 г., по указу великого князя Московского Василия Ивановича, был заложен существующий и поныне каменный кремль, ставший важным элементом общерусской обороны. В Н.Новгород были присланы зодчий-иноземец Петр Фрязин и мастера из Пскова. Каменные работы начались с возведения Дмитриевской башни с отводной стрельницей. Через несколько лет (предположительно – в 1512 году) каменный Нижегородский полигональный (многостенный) кремль был построен. Он имел 13 башен в общей линии стен и 14-ю отводную пятиугольную стрельницу, соединенную с Дмитриевскими воротами каменным арочным мостом, переброшенным через крепостной ров.[1]

Нижегородский кремль, который называли еще и «каменным городом», имел свой постоянный гарнизон, а также внушительное артиллерийское вооружение.[2] Волжскую крепость Московское государство создавало в качестве основного опорного пункта, призванного противостоять Казанскому ханству. За свою ратную службу Нижегородский кремль выдержал многочисленные приступы и осады. А перестав быть крепостью в прямом смысле слова, остался административным центром города и губернии, став позже также и памятником архитектурного, исторического и культурного наследия.

Попробуем поближе познакомиться с ключевыми элементами оборонительной системы Нижегородского кремля – его башнями.

Башни Нижегородского кремля.

Дмитриевская башня

Название. Большинство кремлевских башен, и не только в Нижнем Новгороде, называются либо по именам святых, либо по ближнему урочищу, либо по назначению, иногда – по легенде. Дмитриевская башня Нижегородского кремля, похоже, единственная в своем роде башня, которая носит имя ее основателя – великого князя Дмитрия Константиновича. В 1367 году Дмитрий Донской приступил к строительству каменного кремля в Москве, а в 1372 году началось возведение каменного кремля и в столице Нижегородского государства.

Конструкция. Впервые говорится о башне в источниках в 1372-74 гг., и поэтому она считается древнейшей из башен Нижегородского кремля. К воротам башни вел длинный, около 29 метров, шириной 8 метров, мост, который соединял башню с предмостным укреплением. Отводная башня располагалась как бы на островке и была полностью окружена рвом – ответвлением основного рва.

Боевая служба. С момента постройки башня играла роль главного входа в Нижегородский кремль и центрального узла обороны нагорного участка. Вправо и влево из башни вели два выхода, развернутые таким образом, что противник не мог простреливать мост. Выходы из башни были оборудованы подъемными мостами. Один из выходов в XVII веке был закрыт – около него располагался «обруб» – нечто вроде бастиона. На нем были установлены в конце века крупные орудия.

История. В конце XVIII веке и начале XIX века в башне размещалась гарнизонная школа, с 1857 по 1867 г. – архив губернского правления, который посещал, как считают историки, Александр Сергеевич Пушкин, а с 1896 по 1919 г. – художественно-исторический музей. В 1894-96 гг. Дмитриевская башня подверглась реконструкции в ходе переоборудования ее под художественно- исторический музей. В результате реконструкции башня резко выделилась по облику от остальных башен кремля и получила ряд элементов, не свойственных Нижегородскому кремлю (расширенная верхняя часть, наклонные бойницы – машикули).[3]

Пороховая башня

Название. Круглая Пороховая башня получила свое название в позднейшее время по характеру использования, как место хранения боеприпасов. Документы XVII в. называют башню Спасской – по располагавшемуся неподалеку внутри кремля Спасскому собору. В XVIII в. башня носила также название Стрелецкой – по располагавшейся около нее на Верхнем посаде стрелецкой слободе.

Конструкция. До 1952 г. считалось, что в башне всего 3 яруса. Но в ходе исследовательских работ был обнаружен четвертый – нижний ярус башни. В его центральном помещении нет боевых камер – они располагаются по обеим сторонам в толще прилегающих стен и оборудованы бойницами, ныне скрытыми под землей.

Боевая служба. В Пороховой и Кладовой башнях нет фронтальных бойниц в нижних ярусах – эти ярусы являются настоящими капонирами, приспособленными исключительно для ведения огня по флангам. Писцовая книга 1621-22 гг. сообщает о башне: «В ней в подошевном бою вдоль по степам для очищения и на площадь 3 окошка боевых, да из середнево бою 3 окна ж да с верхнево бою 3 зубцов 11 окошек боевых».

История. Починка башни производилась в 1786 г. Чинилась нижняя часть башни и в XIX в. - облицовка башни ниже пояса-полувала выполнена из кирпича XIX в., скрепленного с ее основным массивом железными костылями. С 1786 г. башня использовалась как складское помещение. Современная Пороховая башня вновь покрыта кровлей и частично реставрирована в 1955 г.[4]

Георгиевская башня

Название. По описи 1622 года башня названа Егорьевской. Башня получила свое название либо от находившейся неподалеку церкви, либо от упоминаемого вскользь в документах “Георгиевского терема” – дворца основателя города Юрия (Георгия) Всеволодовича.

Конструкция. Георгиевская башня – квадратная башня с воротами. Расположение ее на краю откоса привело к устройству мощных контрфорсов, поддерживающих стены. Первоначально в ней были проездные ворота, но уже в начале XVII века они были закрыты.

Боевая служба. Проезд в башне ведет внутрь кремля, изгибаясь под углом,– этим исключалась возможность его сквозного обстрела. Ворота башни имели подъемное устройство – остатки его в виде проушин, для крепления осей-блоков, с помощью которых поднимались ворота, сохранились внутри помещения проезда. В связи с тем, что башня касается линии стены лишь половиной внутреннего фасада, в третьем ярусе имеется 4 боевые камеры, выходящие на все 4 стороны. Четвертый ярус башни - бой «з зубцов».

История. Георгиевская башня неоднократно чинилась в XVIII-XIX вв. и была переоборудована по приказу Нижегородского наместника Ребиндера под складское помещение в 1785-86 гг., с закладкой проемов между зубцами. В ходе реставрационных работ в 1953 г. на башне отремонтирована кровля, сохранившая древнюю форму.[5]

Борисоглебская башня

Название. Борисоглебская башня (она же Духовская) получила свое название от находившейся рядом церкви Бориса и Глеба. Название Духовской она получила позже – по основанному рядом с ней в 1584 г. монастырю.

Конструкция. Борисоглебская башня имела общее устройство, близкое с Белой.

Боевая служба. Башня была реконструирована во время починки кремля в 1616-18 гг., когда в Нижнем Новгороде строилось дерево-земляное укрепление «Новый острог». При реконструкции боевые камеры были оборудованы во вновь созданных «быках» – подпорных стенах.

Зачатская башня

Название. Зачатская башня получила свое название от располагавшегося поблизости, вне кремлевских стен, Зачатьевского монастыря, основанного в середине XIV в. Документы XVII в. называют ее также «Белой» – очевидно по той же причине, по которой это название носит соседняя башня. Некоторые документы XVIII в. называют башню Живоносовской – по располагавшейся рядом церкви.

Конструкция. Из данных Писцовой книги за 1621-22 гг. и других документов следует, что Зачатьевская башня имела всего два яруса и по своей высоте не превышала высоты линии стены. По условиям местности, а также исходя из того, что господствовали на реке русские, строители кремля не придавали ей значения важного узла обороны и построили башню с проездом лишь в качестве выхода из кремля, соединявшего его кратчайшим путем с рекой.

История. Башня не сохранилась. Существует проект её реконструкции, выполненный НИП «Этнос». Задуманное сооружение авторы предполагают сделать защитным футляром для подлинных фрагментов Зачатской башни XVI века, и замкнуть кольцо крепостных стен.[6]

Белая башня

Название. Свое название она получила в XIX в. от сохранившейся белокаменной облицовки в нижней части. Документы XVII-XVIII в.в. называют башню Симеоновской – по находившемуся рядом с ней внутри кремля Симеоновскому монастырю.

Конструкция. В современной башне 4 яруса, не сохранившие первоначальных перекрытий. По сравнению с другими круглыми башнями стены в ней тоньше.

Боевая служба. Писцовая книга 1621-22 гг. сообщает: “Башня круглая, что против Симеоновского монастыря, а в ней 3 бои: верхней, середней, подошевной. С верхнего бою, 3 зубцов 11 окон боевых из середнево бою 3 окошка боевых, из нижнего бою вдоль по стенам для очищенья 3 окошка ж боевых».

История. После починки 1787-88 гг. и ряда других, в XVIII- XIX вв. башня использовалась как складское место. До пожара 1924 г. в ней был архив.[7]

Ивановская башня

Название. Ивановская башня названа по находившейся неподалеку церкви Иоанна Предтечи. Снаружи башни, над проездом в ворота помещалась икона Иоанна Предтечи.

Конструкция. Построена в 1500-1511 годах. Это массивное четырёхъярусное сооружение четырёхугольной формы со стенами пятиметровой толщины. В нижнем ярусе – воротный проезд: внутрь кремля он выходит на уровень земли, а на наружную сторону – на 3 метра выше современной мостовой. Заглубленная в кладку ниша проезда – напоминание о крепостном мосте, который сбрасывали в мирное время и подтягивали на цепях при вражеском приступе. В особые прорези свода ворот сверху сбрасывались герсы – кованые решетки. Ивановская башня была главным въездом в кремль и оборонительным центром подгорной части крепости. С внутренней стороны она имела пристрой с «городовой лестницей», по которой защитники кремля поднимались на стены.

Боевая служба. Ивановская башня имеет двое ворот - главные и боковые, которые ведут на бывший дерево-земляной обруб. На нём располагались самые мощные пушки. В XVI в. здесь находилась пищаль «Свисток» с длиной ствола около 5 м и весом 4761 кг, стрелявшая ядрами по 40 гривенок (более пуда).

История. От Ивановских ворот к Волге вёл Ивановский съезд, по которому весной 1612 года Нижегородское ополчение, организованное посадским старостой Козьмой Мининым во главе с князем Дмитрием Пожарским, двинулось на освобождение Москвы от поляков. Башня была свидетельницей осады Н.Новгорода казанцами и ногаями в 1541, 1545, 1546, 1547 гг. В 1548 и 1550 гг. Под Казань отсюда уводил полки Иван IV (Грозный). В 1695 и 1722 гг. башню рассматривал Петр I, в 1767 г. с нее салютовали Екатерине II. Ивановская башня несколько раз чуть не была разрушена: взрывом хранившегося в ней пороха – в 1531 году, пожаром 1715 года, а в 1946 году рухнули обветшавшие своды проезда внутри башни. В конце XVIII века здесь размещалась нижегородская губернская полиция, а в конце XIX – военный склад. В 1896 году в башне помещался архив Археографической комиссии и библиотека П. И. Мельникова-Печерского. Много раз проводился ремонт и перестройки, но первоначальный вид сооружения был восстановлен во время реставрации 1950-60 годов.

Часовая башня

Название. Свое название башня получила от часов, располагавшихся на вершине в специальном деревянном помещении – «часовой избе». Отсюда и гора, на которой расположена башня, носит название «Часовой». Часовой механизм был установлен на башне, судя по документам, уже после ее постройки, так как размещался в деревянной надстройке. Механизм башенных часов сам отбивал время еще в начале XVII века. Отписка нижегородского воеводы, написанная в 1703 г., указывает: «на городовой Часовой башне часы боевые и в тех часах два колокола перечаски, да колокол часовой болшой». Отсюда следует, что часы отбивали и доли часа.

Конструкция. Часовая – единственная из башен Нижегородского кремля, расположенная на углу стены уступом внутрь. Примыкающая к башне стена огромными уступами спускается с крутой горы к Ивановской башне и преодолевает высотный перепад в 40 метров. Этот участок стены вызывает восхищение исключительной смелостью инженерного решения. Кладка стены интересна наклонным положением рядов кирпича. Такой прием иногда встречается в сооружениях, созданных русскими зодчими, в частности в крепостной стене Троице-Сергиевской лавры.

Боевая служба. Важного боевого значения Часовая башня не имела. Но Писцовая книга 1621-22 гг. сообщает: «Башня Часовая круглая, покрыта; а в ней 3 бои: верхней, середней, исподней. В исподнем бою под башнею погреб: ставят зелье и кладут всякие городовые припасы...»

История. Документы отмечают, что в конце XVII и начале XVIII вв. около Часовой башни «подмоины вырыло вешнею водою», «и под тое башнею ниже бута вырыло вешнею водою». В 1740-43 гг. у башни был «с лица и с испода пролом». После починки в 1786-87 гг. башня использовалась как складское помещение и горела от удара молнии в 1808 г. Пожар причинил башне значительные разрушения: она «вся растрескалась», в ней рухнули перекрытия и т. д. Впоследствии трещины были кое-как заделаны, а корпус был обтянут железными бандажами-шипами.

Северная башня

Название. Башня занимает северо-западный угол нагорной части кремля и получила современное название довольно поздно, по географическому положению. Все документы XVII в. называют башню либо Ильинской, либо «науголной», т. е. угловой. Название «Ильинская» происходит от церкви Ильи-пророка, которая располагалась на противоположной стороне Почаинского оврага. По легенде она поставлена нижегородцами на месте, где был убит руководитель ногайцев во время осады Нижнего Новгорода в 1505 г.

Конструкция. Устройство башни такое же, как у Коромысловой и Тайницкой башен, но есть и отличия. Башня также имеет 4 яруса и два входа, ведущие непосредственно в ее центральные помещения. Переход в нижний ярус оборудован в толще стены слева от башни. А вот в нижнем ярусе устроена лестница – здесь, видимо, были упоминаемые Писцовый книгой “невеликие дверцы”.

Боевая служба. Писцовая книга 1621-22 гг. сообщает о башне: «Башня Ильинская уголная, а в ней три бои: верхней, середней, нижней, да из нижнего бою выход за город: невеликие дверцы. Из нижнево бою вдоль по стенам для очищенья 3 окошка бевых, ис среднего бою 4 окошка боевых, с верхнево бою з зубцов 7 окон боевых».

История. Документы XVIII века отмечают значительные разрушения в башне. В числе других Северная башня чинилась в 1787- 1788 гг. В начале XIX в. была занята «вещами полиции». В XIX и начале XX в. башня использовалась воинскими частями, размещавшимися в кремле, и как складское помещение.

Тайницкая башня

Название. Башня получила свое название по имевшемуся из нее выходу – тайнику, полузасыпанные остатки которого были найдены и уничтожены в 80-х гг. позапрошлого столетия. В документах XVII она называется «Мироносицкой» и «На Зелене». Первое название происходит от Мироносицкой церкви, находившейся на противоположном склоне оврага, второе – от «зелейного двора» – порохового завода, тоже располагавшегося на противоположном склоне оврага. От «зелейного двора» получил свое название и съезд «Зеленский».

Конструкция. Её старинное описание незамысловато: «Башня Мироносицкая, круглая верх шатром, покрыта» Общая схема устройства ее сходна с устройством Коромысловой башни, только нижний вход ведет непосредственно во второй ярус.

Боевая служба. Тайницкая башня, как и остальные круглые башни кремля, имеет 4 яруса, каждый из которых имеет по три боевых камеры с бойницами, а также два яруса боевых камер в прилегающих участках стены. Особенность устройства боевых камер – увеличенная ширина их бойниц. Это связано, видимо, с необходимостью вести огонь на дальнее расстояние. А, значит, башня была вооружена более мощными, чем крепостное ружье, средствами.

История. Документы XVIII века отмечают значительные разрушения в башне: «И у тое башни всход и своды обвалились». В числе других Тайницкая башня переоборудовалась по приказу Нижегородского наместника Ребиндера в 1787 - 88 гг. В XIX в. она занималась цейхгаузами (складами) инвалидной команды и нижегородского батальона (1827-1887 гг.). С 1893 по 1917 гг. в. ней размещался архив.[8]

Коромыслова башня

Название. Происхождение названия башни связано с двумя вариантами популярной легенды о девушке с коромыслом.

Конструкция. Как и остальные круглые башни кремля, Коромыслова имеет 4 яруса, с боевыми камерами с бойницами. Два яруса боевых камер есть и в примыкающих к ней стенах – они соединены переходами с центральными помещениями башни. В башню ведут два входа – один с боевой площадки, а другой из боевой камеры слева во втором ярусе. Первый ярус засыпан грунтом с внутренней стороны стены. Разница в уровне грунта около башни внутри и снаружи кремлевской стены очень велика – до 5-6 м.

Боевая служба. Коромыслова – крайняя в цепи башен нагорного участка кремля, которые выходят в сторону, не прикрытую от нападения врагов естественными препятствиями. Писцовой книгой 1621-22 гг. башня описывается так: «Башня науголная Коромыслова верх шатром, а в ней три бои: верхней, середней, нижней. В подошевном бою вдоль по стенам для очищения 3 окошка боевых; в среднем бою 3 окошка боевых; с верхнево бою, з зубцов 9 окошек боковых. Внутри, и башне, полати; в верхней бой лествица деревянная».

История. Особенность башни – её исключительная сохранность по сравнению с другими. В 1706 г. башне угрожала опасность обрушения из-за подмыва грунта. Опасность подмыва была устранена в 30-х гг. XIX века, когда была создана «труба» Зеленского съезда и произведена подсыпка грунта на склон. В XVIII- XIX вв. в башне помещался архив (до 1886 г.).

Никольская башня

Название. Свое название она получила от церкви Николая-чудотворца, распологавшейся на противоположной стороне Зеленского съезда.

Конструкция. Писцовая книга 162I- 22 гг. даёт следующее описание башни: «Ворота Никольские, что у дьячья двора. Башня четвероуголная, верх покрыт… В подошевном бою, под башнею, под воротами кладут городовые всякие запасы, … да посторонь ворот в городовой стене полатка каменная для зелейные ставки…».

Боевая служба. Уступая по своему боевому значению Дмитриевской башне, Никольская башня все же играла важную роль в обороне кремля. В древности башня имела подъемный мост через ров, проходивший перед ней. Предмостного укрепления, подобного предмостному укреплению перед Дмитриевской башней, она не имела.

История. Архивные документы отмечают очень значительное разрушение и изменение облика Никольской башни еще в самом начале XVIII века. В 1706 г. проезжие ворота в башне были заложены. Впоследствии башня неоднократно чинилась и переоборудовалась, и во внутренних помещениях (кроме помещения проезда) от первоначального облика в ней почти ничего не сохранилось – целы лишь частью обвалившиеся боковые боевые камеры в толще стены.

Кладовая башня

Название. Свое название башня получила от слова «кладь» (использовалась как складское место) В XVII-XVIII башня носила название Алексеевской – по расположенной неподалеку церкви, построенной в 1642 г. Городовая роспись 1662 г. называет эту башню «Алексеевская-Тверская тож». Последнее название устанавливает связь этой башни со строительством 1500 г., о котором летописный источник сообщает, что: «Лета 1500, сентября 1 дня заложили в Новегороде Тверскую башню». Ни до, ни после этого ни один из источников названия «Тверская» не дает ни одной из кремлевских башен.

Конструкция. Современная Кладовая башня имеет 4 яруса. В ходе реставрационных работ 1953 г. около башни восстановлена полукруглая пристройка – сооружение XIX в., построенное для вентиляции нижнего яруса башни. Здесь хранилось гарное масло для освещения городских улиц (до появления электрического освещения).

Боевая служба. Писцовая книга так характеризует огневую мощь башни: «…три бои; верхней, середней, подошевной; в подошевном бою вдоль по рву и по стене для очищенья 3 окошка боевых; в середней бой вход из города, в середнем бою полатка каменная, кладут всякие городовые запасы; из середнево же бою три окошка боевых болших, да на зубцах малые окошка боевые».

История. В 1785-1786 гг. Кладовая башня в числе других пяти башен нагорной части кремля была переоборудована: на месте некоторых амбразур в ней были пробиты окна и заложены проемы между зубцами. Во время пожара 4 сентября 1807 г. она была сильно разрушена огнем, особенно в верхней части, и после ремонта высота ее была несколько убавлена. Горела она и в 1923 г. Сильно разрушенная часть стены, примыкающей к башне с внутреннего фасада, реставрирована в 1954 г. Кровля на башне восстановлена в 1956 г.[9]

Заключение

Подводя итоги вышесказанному, хочется отметить, что данная работа носит, в основном, обзорный характер. Поэтому мы не ставили своей целью открыть малоизвестные факты из истории Нижегородского кремля или описать наиболее яркие страницы его «жизни». Но, можем с уверенностью сказать, что в процессе поиска материала по данной теме открыли для себя много нового и интересного, прикоснулись к «живой» истории нашего края.

Во время написания работы мы пришли к решению продолжить изучение Нижегородского кремля более подробно с целью участия в конкурсе «Отечество» в следующем году уже на более высоком исследовательском уровне.

Приложения

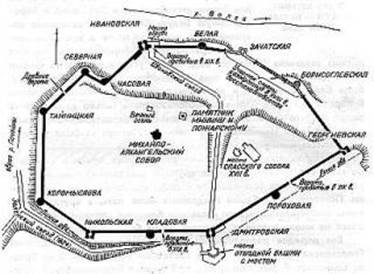

схема Нижегородского кремля

Дмитриевская башня Пороховая башня

Георгиевская башня Борисоглебская башня

Зачатская башня Белая башня

Ивановская башня Часовая башня

Северная башня Тайницкая башня

Коромыслова башня Никольская башня

Кладовая башня

Список литературы и источников:

1. Агафонов С. Л. Нижегородский кремль. — Нижний Новгород: Кварц, 2008.

2. Филатов Н.Ф. Нижний Новгород. Архитектура 14–начала 20в. – Нижний Новгород: РИЦ "Нижегородские новости", 1994.

3. Нижний Новгород. Историческое и культурное наследие. – Нижний Новгород: РИ «Бегемот», 2013.

4. https://rusmybb.5bb.ru/viewtopic.php?id=48

[1] https://rusmybb.5bb.ru/viewtopic.php?id=48

[2] https://rusmybb.5bb.ru/viewtopic.php?id=48

[3] Нижний Новгород. Историческое и культурное наследие – Нижний Новгород: РИ «Бегемот», 2013 – стр. 40

[4] Нижний Новгород. Историческое и культурное наследие – Нижний Новгород: РИ «Бегемот», 2013 – стр. 40

[5] Нижний Новгород. Историческое и культурное наследие – Нижний Новгород: РИ «Бегемот», 2013 – стр. 39

[6] Нижегородский кремль. К 500-летию памятника архитектуры XVI века – Нижний Новгород, 2002 – стр. 113

[7] Нижний Новгород. Историческое и культурное наследие – Нижний Новгород: РИ «Бегемот», 2013 – стр. 41

[8] Нижний Новгород. Историческое и культурное наследие – Нижний Новгород: РИ «Бегемот», 2013 – стр. 42

[9] Нижний Новгород. Историческое и культурное наследие – Нижний Новгород: РИ «Бегемот», 2013 – стр. 43