Испанцы располагали эскадрой из ста тридцати кораблей, имевших 1124 орудия на вооружении. Это были старые галеоны, которые обычно использовались для эскортирования торговых караванов из Индии и охраны судов с золотом из Южной Америки, – громоздкие высокие посудины, напоминавшие крепости, предназначенные для штурма и взятия неприятельских судов на абордаж. На них были устроены галеры, где из-за весельных портов не получалось установить пушки. В целом, по причине конструктивных особенностей и тактических характеристик испанские галеоны могли нести только тяжелые орудия с очень малой дальностью стрельбы.

В конечном итоге англичане нанесли наибольший урон испанцам дальнобойными кулевринами, держась вне досягаемости испанских орудий и лишив испанцев преимуществ ближнего боя. Дрейк и Говард навязали испанцам свою тактику боя, они выстроили свои суда в линии по флангам испанской эскадры и обстреливали их с обеих сторон. Маневр позволил англичанам рассредоточить испанские корабли и атаковать их поодиночке. Об остальном позаботился шторм – испанцев вынесло из Ла-Манша в Северное море к северной оконечности Шотландии, где они были обречены на крушение и смерть у одного из самых негостеприимных берегов мирового океана.

Вторжение Филиппа провалилось, но оно продемонстрировало европейским монархам важность военного флота. К середине XVII века англичане (да и все остальные) уже строили гигантские корабли водоизмещением в две тысячи тонн. На их строительство уходило до тысячи дубовых стволов. Неудивительно, что вскоре в Европе появились законы, призванные оградить от вырубки корабельные леса. К примеру, в Испании никто не имел права срубить дерево, не посадив два взамен.

Практически повсеместно применялись строжайшие меры для пресечения пережигания дерева на древесный уголь (основное промышленное топливо в те времена). Это крайне негативно сказывалось на стекольном производстве, где как раз применялся древесный уголь. Стекольная отрасль в XVII веке развивалась стремительно. Благодаря увеличению импорта из новых земель Востока и Запада, первым росткам индустриализации и нововведениям в сельском хозяйстве, ускорялось развитие всей европейской экономики. Промышленность нуждалась в новом топливе, и в 1612 году уже существовала технология изготовления железа и стекла с применением каменного угля, разработанная англичанином Томасом Персивалем. Стекло выплавлялось в закрытом керамическом сосуде, который предохранял продукт от сернистых испарений, выделявшихся при горении каменного угля.

Вскоре появились и новые типы стекла. В 1673 году Лондонская стекольная компания заказала Джорджу Рэвенскрофту разработать рецептуру флинтгласа (в его состав входил стертый в мелкий порошок кремень, англ. flint). Однако в закрытом сосуде, предназначенном для каменноугольных печей, сложно было получить однородную смесь. Чтобы размешать стеклянную массу, требовалось снять крышку, что нежелательно сказывалось на качестве. Возникла необходимость в неком новом ингредиенте, который облегчил бы плавление стекла. Скорее всего, именно Рэвенскрофт предложил использовать для этой цели окись свинца. Стекло получалось куда более прозрачным и чистым, без маленьких трещинок, которые раньше преследовали стекольщиков.

В 1693 году француз Луи де Неу по поручению французского правительства основал производство стекла в Сен-Гобене, поблизости от города Лаон на севере Франции. На этом заводе стекло делалось большими цельными листами. В соответствии с новой технологией, разработанной в 1675 году, стеклянную массу выливали на большой каменный стол с металлическими бортиками (чтобы стекло не проливалось). Затем поверхность разравнивали валиками и оставляли затвердевать на десять дней. По истечении этого срока стекло шлифовали другим куском стекла и мелкой каменной крошкой. Большие стекла были нужны Людовику XIV264 – 10, 274, именовавшему себя Королем-Солнце, для загородного дворца в Версале в окрестностях Парижа. Вдоль одной из стен дворца он приказал построить новую галерею, украшенную с обеих сторон огромными зеркалами, что как раз и позволяла сделать технология Неу. Отныне все – слуги, сновавшие туда-сюда, носившие яства и водившие коров на дойку молока для королевских детей, просители, прибывавшие в портшезах, иностранные гости в диковинных одеяниях – видели свои отражения повсюду. Ночью галерея освещалась сотнями свечей, пламя которых многократно отражалось в зеркалах. Зеркальная галерея Людовика XIV стала новым чудом Европы.

Новые ровные зеркала изменили жизнь мореплавателей и обеспечили более точное ориентирование на море. Французские моряки везли домой из колоний ценные грузы, необходимые для роста экономики и оплаты королевских причуд вроде Версаля. Однако возвращались они по водам, которые еще не нанесли на карты, и нужно было как-то находить путь домой. В те времена навигация вне видимости земли была основана на технике вычисления широты265 – 250, впервые опробованной португальцами. Она заключалась в определении положения Полярной звезды – чем выше на небосклоне была звезда, тем севернее находилось судно.

Определение долготы требовало гораздо более сложных вычислений. Навигатор должен был замерить положение двух и более небесных тел и по специальной таблице сопоставить полученные данные с положением этих же светил в это же время на долготе Гринвичского меридиана. Разница в положении звезд и времени позволяла определить, насколько восточнее или западнее Гринвича находится судно. С 1761 года новый хронометр266 – 284 Гариссона позволял определять гринвичское время с точностью до секунды.

Помимо точного времени, для определения координат требовалось максимально точно установить положение небесных тел. Именно эту задачу и помогли решить плоские зеркала, они давали четкое изображение звезд без искажений. В 1731 году два человека, Джон Хэдли из Англии и Томас Годфри из Филадельфии, независимо друг от друга изобрели новый навигационный инструмент – секстант267 – 200. Точность его показаний зависела от качества зеркала. Инструмент состоял из подзорной трубы длиной в несколько дюймов, направленной на стекло, одна половина которого была зеркальной, а вторая – прозрачной. Стекло крепилось к рычагу, подвижно закрепленному на шкале. Смотря в телескоп и поворачивая стекло поворотным винтом, наблюдатель находил в зеркальной его части изображение нужного небесного тела. Сквозь прозрачную часть стекла просматривался горизонт. Вращая ручку, наблюдатель устанавливал стекло на шкале таким образом, чтобы отражение небесного тела в зеркальной половине стекла совместилось с линией горизонта в прозрачной половине. В таком положении другая часть шкалы показывала искомый угол склонения небесного тела над горизонтом.

Секстант позволял проделать еще один фокус: повернув его набок, можно было с высокой точностью замерять угловые расстояния. Пользуясь этим методом, два иммигрировавших в Америку протестанта, Жозеф Дебарр из Франции и Самюэль Холланд из Голландии, совершили прорыв в морской картографии XVIII века. В 1756 году Дебарр стал лейтенантом британского Королевского американского полка и долгое время занимался набором рекрутов. В свое время именно он убедил командование британской армии взять на вооружение партизанскую тактику американских индейцев и французов-канадцев. Во время квебекской кампании Дебарр служил инженером в штабе генерала Вольфа и проводил обширные исследования местности, составлял карты рек и другие карты для битвы за Квебек. Во время этой работы он и познакомился с Холландом, который с 1754 года также служил в полку инженером.

Примерно в 1764 году английское командование с несвойственной ему прозорливостью решило произвести картографическую съемку побережья Канады и английских колоний в Атлантике. Выполнение задания поручили Дебарру и Холланду. В течение десяти лет они плавали вдоль побережья с севера на юг и с юга на север и с большим энтузиазмом производили замеры секстантами. На весельной лодке они определяли расстояние между двумя выступающими участками береговой линии, например прибрежными скалами или мысами. От этой линии они отплывали на такое же расстояние в открытое море и секстантами замеряли углы между этой точкой в море и опорными точками рельефа. Сторона этого треугольника принималась за основание следующего треугольника, и процесс повторялся. Параллельно они определяли секстантом положение небесных тел и осуществляли точную привязку каждой вершины треугольника к координатам.

Результаты этой работы были опубликованы в атласе «Атлантический Нептун» в форме пятнадцати больших карт, состоявших из двухсот девяноста гравюр. На картах были проставлены глубины, а также топографические описания, например, «скалистая местность» или «холмисто». В виде вкладок также присутствовали живописные пейзажи побережья. На карты «Нептуна» были нанесены мельчайшие детали береговой линии от Новой Шотландии до Флориды, а также дельта Миссисипи. Карты Дебарра и Холланда могли бы стать незаменимым подспорьем в войне с американскими революционерами, но по иронии судьбы атлас был опубликован всего за несколько недель до поражения англичан в Войне за независимость США.

Однако все обстояло не так уж плохо. Одним из самых прилежных учеников Дебарра и Холланда в Канаде был молодой морской офицер Джеймс Кук268 – 163, помогавший в обследовании окрестностей Квебека. Знания, полученные от знаменитых картографов, он использовал позже, когда произвел съемку побережий Австралии и Новой Зеландии и установил на этих территориях британский флаг. Никогда не знаешь – где найдешь, где потеряешь.

Единственным серьезным недостатком новых точных карт было отсутствие обозначений высот. Учитывая, что барометр был известен уже полвека, довольно странным представляется тот факт, что первые данные о высотах были нанесены на географическую карту только в 1787 году. Сделал это профессор Женевского университета Анри де Соссюр, одержимый горой Монблан. Он даже предлагал вознаграждение первому альпинисту, который покорит вершину горы (однако, когда в 1786 году было совершено первое восхождение, платить отказался). На следующий год де Соссюр стал третьим по счету покорителем Монблана. Его сопровождали восемнадцать помощников с грузом научного оборудования. В числе прочего Соссюр взял с собой барометр269 – 171, с помощью которого измерил точную высоту Монблана – 4807 метров. С того момента высоты стали обязательным атрибутом географических карт.

Де Соссюр провел на вершине всего четыре с половиной часа, но успел произвести десятки наблюдений и научных экспериментов, которые распалили воображение его современников (за эти опыты де Соссюра избрали почетным членом Лондонского королевского общества). Швейцарцы так гордились своим соотечественником, что предлагали переименовать гору в Мон-Соссюр. В 1796 году ученый описал свои эксперименты в четырехтомном труде «Путешествия по Альпам» и своей научной деятельностью практически единолично пробудил интерес к горному туризму и лыжам в Швейцарии.

Во время дальнейших путешествий по горам де Соссюр сформировал представления о геологии, в особенности о формировании гор в Швейцарии. В то время существовали две школы, по-разному объясняющие происхождение гор. Согласно первой теории, нептунизму, горы представляли собой поднятия древнего морского дна, а миллиарды лет назад землю покрывал один большой океан. Другая теория, плутонизм, предполагала, что внутренность земли состоит из расплавленной магмы, которая иногда вырывается на поверхность и образует горы. Со временем горы подвергались эрозии, вследствие чего в море образовывались осадочные породы. Сторонники обоих взглядов использовали в качестве аргументов останки ископаемых животных, которые альпинисты находили в горах. При этом, согласно теории плутонизма, Земля считалась гораздо старше библейских пяти-шести тысяч лет.

В конце своей книги Соссюр поместил раздел «Повестка», где привел список актуальных вопросов о геологии и возрасте Земли. Возможно, именно пример Соссюра вдохновил наблюдательного фермера и геолога-любителя Джеймса Хаттона на создание теории униформизма. Вкратце, согласно Хаттону, одни и те же геологические события повторялись во все геологические эпохи, и даже сегодня мы можем наблюдать те же самые процессы, что происходили в прошлом. В 1785 году Хаттон написал статью «Установление возраста Земли, событий ее прошлого и вероятного будущего» и попросил передать ее в Эдинбургское королевское общество своего друга Джозефа Блэка270 – 219, того самого, что надоумил Джеймса Уатта на усовершенствование паровой машины. В конце работы Хаттон заключал: «На формирование земной тверди в ее нынешнем виде потребовалось неопределенное время. <…> Столь же неясный отрезок времени ушел на создание поверхности прошлых эпох, из которой берут начало нынешние минералы. <…> На дне мирового океана сейчас покоится фундамент будущей Земли, которая образуется также через неопределенное время».

Писал Хаттон довольно неуклюже, поэтому известность его идеи приобрели только после публикации сокращенной версии его работы Джоном Плейфером в 1802 году под названием «Иллюстрация теории Хаттона о Земле». Одним из самых заядлых читателей Плейфера был геолог сэр Чарльз Лайелл, который также включил униформистскую теорию в свои собственные сочинения. После нескольких редакций он наконец издал книгу «Принципы геологии». Она произвела огромное впечатление на Чарльза Дарвина. По его словам, «пелена упала с его глаз». То, что геологические процессы на Земле проходили очень медленно и заняли огромный промежуток времени, подтверждало его теорию эволюции. В 1858 году была опубликована знаменитая работа Дарвина «О происхождении видов».

Следующий поворот в нашей истории о людях и их влиянии на события паутины связан с тем, что, по мнению Дарвина, во время природных катаклизмов успешнее всех проявляют себя те организмы, которые лучше всего приспосабливаются к новым условиям. Способность к адаптации, сильно или слабо выраженная, по мнению Дарвина, – это наследуемая черта, которая передается из поколения в поколение и либо помогает выживать потомкам, либо приводит к их гибели. Он считал, что близкородственное скрещивание неблагоприятно отражается на адаптивных качествах, по его словам: «Когда объединяются родственные особи… жизненная сила ослабевает».

Через десять лет после публикации эпохального труда Дарвина его кузен, Фрэнсис Гальтон, также увлекся темой наследственности. Он провел огромную работу по анализу объявлений о смертях в лондонской «Таймс» и отслеживал публикации о выдающихся людях, занимавших высокое положение в обществе. По его утверждению, число «выдающихся» людей составляло всего двести пятьдесят на миллион, что предполагало наличие определенного «природного равновесия». Он также отмечал, что число умственно отсталых в популяции примерно равно числу выдающихся людей. Сосредоточив свое внимание на судьях, родившихся в промежутке между 1660 и 1685 годами, Гальтон сделал вывод о том, что те из них, кто женился на единственных наследницах, были менее склонны к воспроизводству, поскольку уже сам факт наличия в семье невесты одной девочки говорил о низкой фертильности родителей, таким образом эту черту наследовали и последующие поколения. Судьи также передавали по наследству свои «выдающиеся качества», поскольку их дети, даже если не становились судьями, достигали успехов в какой-то другой области.

Гальтон изучил биографии ста восьмидесяти выдающихся ученых (все они были членами Лондонского королевского общества) и сопоставил их с данными такого же числа обычных людей той же возрастной группы. Он пришел к выводу, что соотношение «выдающихся» и «посредственных» людей составляет один к десяти тысячам, и решил разобраться в причинах такой диспропорции. Согласно выводам Гальтона, большинство выдающихся людей были «расово чисты» (например, оба родителя англичане или оба шотландцы). Основная масса выдающихся британцев происходила из юго-восточной Англии, а меньше всего среди них было выходцев с северо-востока и горных областей Шотландии. Большинство приходилось на старших сыновей больших семейств, более энергичных, здоровых и высоких, чем средний житель Британии.

В 1901 году Гальтон подвел итог своих исследований в лекции на заседании Лондонского антропологического общества. Лекция была озаглавлена «О возможном улучшении человеческого рода при современном состоянии законов и общества», и именно в ней впервые прозвучало название его теории – евгеника. Уже через три года существовало «Общество евгеники», которое проводило лекции на тему «Ограничения брака».

В 1907 году основанную Гальтоном должность профессора евгеники Лондонского университета занял Карл Пирсон. Он вывел идеи Гальтона и его кузена-эволюциониста на такой уровень, который они даже представить себе не могли. Пирсон утверждал, что высокая рождаемость в низших классах общества представляет угрозу для человечества, и высказывал расистские взгляды, которые были с энтузиазмом взяты на вооружение разработчиками американских законов об иммиграции 1924 года. В то время американцы страшно боялись преступников и умственно отсталых, которые могли попасть в страну с наплывом иммигрантов. Были приняты новые квоты, ограничивающие число въезжающих до ста пятидесяти тысяч человек, не более двух процентов представителей каждой нации. В 1935 году в двадцати семи штатах США, а также в Дании, Швейцарии, Норвегии и Швеции законодательно разрешалась стерилизация идиотов, эпилептиков, душевнобольных и иногда даже обычных преступников.

Идеи евгеники достигли своего пика в нацистской Германии. В «Моей борьбе» Гитлер писал: «Государство будет выступать в роли защитника тысячелетнего будущего. <…> Государство даст возможность населению воспользоваться всеми действительно великими изобретениями и медициной. Государство будет объявлять лишенными прав производить потомство всех тех, кто болен сам, кто имеет плохую наследственность, а, стало быть, может наградить плохой наследственностью и следующие поколения»[20]. В 1934 году в Германии была введена принудительная стерилизация.

Гальтон в своих исследованиях различий между людьми имел другую цель – понять, в чем состоит секрет неповторимой индивидуальности человека и как можно ее определить. Меньше всего на свете он хотел бы увидеть такую извращенную трактовку своих идей, вылившуюся в нацистский геноцид.

В конце концов Гальтон нашел то, что искал – способ установить уникальность человека, и эта техника приведет нас обратно к началу главы и бильярдному шару. В 1890 году он заинтересовался услышанными несколько лет тому назад сведениями, которые сообщал Дарвину в письме врач-миссионер по имени Фаулдз, работавший в Японии. Он писал об отличиях в отпечатках пальцев271 – 190 у представителей разных рас. Дарвин в свое время передал письмо Гальтону, а тот переслал его в Антропологическое общество, где оно и лежало всеми забытое в течение нескольких лет, – социальный статус Фаулдза не внушал особого доверия его заявлениям. Однако когда Гальтону написал бывший посланник в Бенгалии Уильям Гершель и сообщил о том, что отпечатки пальцев можно использовать в криминалистике, Гальтон разыскал забытое письмо.

Собрав коллекцию из двух с половиной тысяч десятипальцевых наборов отпечатков, Гальтон пришел к выводу, что варианты рисунка каждого пальца уникальны и существует три базовые формы линий: петля, дуга и спираль. Набор комбинаций узоров всех десяти пальцев уникален для каждого человека. В конце XIX века шеф бенгальской полиции Эрвард Генри посетит лабораторию Гальтона в Лондоне и предложит формализовать и упростить процедуру идентификации. Вкратце метод Гальтона – Генри состоял в следующем. Между двумя характерными точками отпечатка проводился отрезок, а затем подсчитывалось число папиллярных линий, которые он пересекает. Вероятность того, что найдутся два человека с одинаковым количеством пересечений на отпечатке, составляла один к триллиону.

В 1902 году технику идентификации по отпечаткам пальцев взял на вооружение Скотланд-Ярд, и именно с ее помощью был пойман знаменитый вор Гарри Джексон, который оставил отпечатки на своей добыче. А украл он набор бильярдных шаров.

Дактилоскопия – одно из важнейших средств борьбы с преступностью во всем мире. Парадоксально, но первое международное соглашение появилось на свет в связи с преступлением…

Подпишите здесь

Тому, кто впервые едет в заграничное путешествие, стоит обратить внимание на особенности законодательства страны, в которую он направляется, потому что, как говорится, на вкус и цвет… В какие-то страны нельзя ввозить журналы с изображениями обнаженных людей. В других человека могут казнить за контрабанду наркотиков. Есть страны, где за кражу можно лишиться руки. То, что считается порнографией в одном государстве, в другом относится к легкой эротике. В ряде штатов США можно поворачивать направо на красный свет, а в Европе такое правило не встречается нигде. По мере того как информационные технологии все больше сближают людей, подобные различия в местных законодательствах не вызывают ничего кроме раздражения, особенно в области авторского права.

Одно из немногих мест, где такое явление исключено полностью, – море. Там все могут плыть, куда им заблагорассудится. Забавно, но этот международный правовой консенсус начался с преступления. В Малаккском проливе у берегов Малайзии военный корабль Голландской Ост-Индской компании захватил португальский торговый корабль «Санта-Катерина», до отказа набитый дорогим грузом специй. Когда судно было препровождено в амстердамский порт, а груз выгодно продан, разразился международный скандал. Даже среди акционеров послышались голоса о том, что такое нападение на братьев-христиан предосудительно и правительству Голландии необходимо его дезавуировать.

Видимо, из-за такой бурной реакции Ост-Индская компания наняла пронырливого молодого юриста Гуго де Гроота (он же Гуго Гроций). Его ответом на ситуацию стал небольшой трактат о морских трофеях. В двух словах, Гроот утверждал, что море – это общее пространство, так как оно в принципе не может являться собственностью. Море безгранично и поэтому не может принадлежать никому. Море никто не занимал, а именно оккупация может считаться основанием для прав владения. Португальцы не могли считать Индийский океан своими водами, поскольку они были далеко не первыми, кто там плавал (Гроот приводил в пример индусов и Александра Македонского). Тот факт, что папа «даровал» португальцам гавани Ост-Индии, был не более чем показным бахвальством – ведь они ему никогда не принадлежали. В море равны все, и если португальцы будут с оружием в руках отстаивать свое монопольное право пользоваться восточными морскими путями, писал Гроот, голландцы имеют право на адекватный ответ.

В 1609 году Гроот опубликовал этот трактат под заглавием «Свободное море», и хотя некоторые монархи придирались к деталям, в целом концепция устраивала всех. Открытия в Африке, Америке и на Востоке вызвали грандиозную неразбериху, полуобоснованные территориальные претензии и контрпретензии. Европейцы втыкали свои флаги в каждый клочок земли, где только могли высадиться; папа подарил португальцам Бразилию еще до того, как она была толком открыта; протестанты отказывались признавать законы католических стран; турки скромно претендовали на весь мир. Пожалуй, только коренные жители колоний оставались в стороне от этих споров. Когда в 1625 году Гроот опубликовал свой шедевр «О праве войны и мира» (по сути первую систематизированную работу о юридических взаимоотношениях между государствами), международное право возникло практически в одночасье. Труды Гроота упорядочили международную торговлю и способствовали обогащению новых государств Европы.

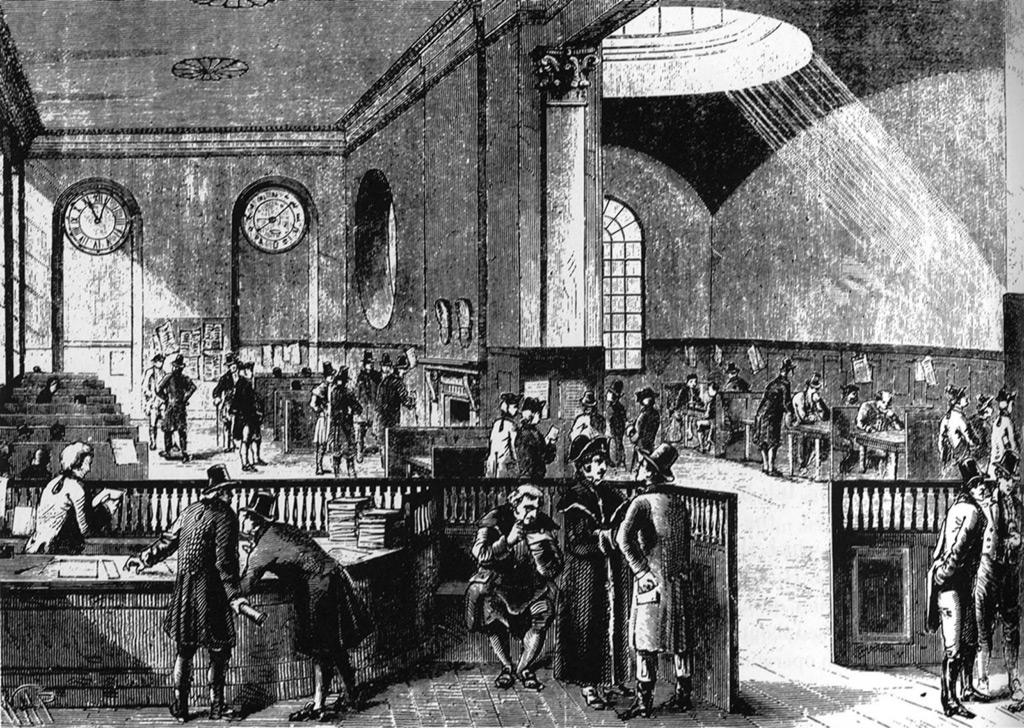

Зал заключения договоров в Страховой компании Ллойда в Лондоне. Страховщик подписывался в страховом договоре и указывал сумму покрытия, которую он готов предоставить. Развитию международного страхования способствовало появление стабильного международного законодательства по урегулированию споров между представителями разных государств

В числе счастливых последствий этого экономического бума были рост количества денег в экономике и развитие коммерческих банков. Однако возникновение нового финансового мира принесло головную боль счетоводам, которым приходилось совершать сложные вычисления с большими числами. Чтобы помочь своему отцу, налоговому чиновнику французского правительства, молодой математик Блез Паскаль272 – 169 придумал счетную машину. Она была похожа на старый таксометр – состояла из зубчатых колесиков и барабанов с цифрами, которые были видны сквозь окошки в корпусе.

Машина могла складывать и вычитать, а также умножать и делить (путем многократного сложения и вычитания соответственно). Всего Паскаль изготовил пятьдесят таких устройств, богато отделанных черным деревом, слоновой костью, кожей и металлом. Все, включая Декарта и шведскую королеву Кристину, пришли в полный восторг, и в 1649 году Паскаль получил исключительные права на производство своих машин во Франции. К несчастью, устройство стоило слишком дорого и предприятие потерпело фиаско. Тем не менее в те времена хорошему математику всегда было куда податься – цифры требовались всюду. Государственные чиновники подсчитывали численность населения, налоги и траты. Риск освоения новых неизведанных территорий и опасность плаваний по океанам без карт вызвали здоровый спрос на морское страхование, затем на страхование от огня, а потом и на страхование жизни. Бизнесу по страхованию жизни сильно помогла работа англичанина Джона Граунта273 – 159, который опубликовал статистические исследования на основании данных приходских книг рождений и смертей и продемонстрировал способ расчета вероятной продолжительности жизни любого человека. Это позволило страховщикам более точно рассчитывать размеры страховых премий.

Ключевым словом в короткой жизни Паскаля (он умер в возрасте тридцати девяти лет) было слово «вероятность». Дело в том, что помимо статистики другим повальным увлечением того времени были азартные игры. Дворянам законодательно запрещалось зарабатывать деньги коммерцией, и безденежные аристократы XVII века в основном проводили время в игре. Экономический бум обходил их стороной, и игра была доступным и, более того, благородным (хотя и незаконным), способом поправить свое финансовое положение. С 1652 по 1654 год Паскаль исследовал математические закономерности игры и ставок, пытаясь выработать систему успешной игры по просьбе своего друга аристократа. В частности, Паскаль высчитал (если вдруг интересно): чтобы точно получить пару шестерок на костях, необходимо сделать 24 555 бросков. Как гласит легенда, друг Паскаля в конце концов выиграл.

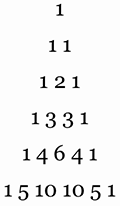

Паскаль обратился также к другой проблеме, волновавшей игроков, чью игру в любой момент могли прервать представители властей: как поделить деньги в соответствии со сделанными ставками и возможным исходом игры. Паскаль нашел решение этой вероятностной задачи с помощью «арифметического треугольника».

Например, нужно высчитать вероятность результатов подкидывания трех монет. Для этого берется третья строчка треугольника (первая строчка с единицей в расчет не берется): 1, 3, 3, 1. Сумма чисел составляет восемь, именно столько существует вариантов падения монет: один раз три решки, три раза две решки и орел, три раза два орла и одна решка и один раз три орла. Следующая строчка, насчитывающая уже шестнадцать вариантов, позволяет определить комбинации выпадения четырех монет. Поскольку треугольник можно продолжать бесконечно, с его помощью высчитываются варианты для бесконечного количества монет.

Однако проблема вероятности затронула жизнь Паскаля и другим, более серьезным образом. В 1654 году сестра Паскаля Жаклин вступила в довольно экстравагантную общину Пор-Рояльского монастыря, средоточие либеральной мысли своего времени. На следующий год в монастырь отправился и сам Паскаль и провел там три недели в медитациях, молитвах и духовных беседах. Атмосфера монастыря сразу привлекла его. Это был интеллектуальный центр, куда, как в убежище, стекались мыслящие люди самого разного происхождения, в основном ученые и юристы, придерживавшиеся доктрины янсенизма.

Корнелий Янсений учился богословию в университете Лёвена, в южной, католической, части Голландии, а затем возглавил движение за церковные реформы, которое вступило в полемику с иезуитами о проблеме вероятности. Самым известным трудом Янсения стал трактат о Блаженном Августине, в котором он призывал к духовному преобразованию церкви. По словам Янсения, в современной католической вере слишком большое значение придается разуму, в то время как истинным проводником верующего должен быть его индивидуальный духовный опыт. Можно сколь угодно часто ходить в церковь, но душа спасется, только если полюбит Бога. Обращение в веру произойдет только тогда, когда этого захочет сам Господь, и образование или катехизические поучения здесь не помогут, обращение происходит мгновенно.

В 1653 году папа объявил учение янсенистов еретическим, так как оно ставило под сомнение авторитет церкви. Иезуиты утверждали, что церковь непогрешима, поэтому если человек сомневается, греховно ли то или иное деяние или нет, служители церкви укажут ему наиболее вероятный ответ на этот вопрос. Таким образом, в вопросах совести верующий должен всецело полагаться на мнение пастыря. Янсенисты считали иначе. Согласно их учению, если в праведности действия возникали сомнения, наиболее верным решением было не делать ничего – независимо от того, что думает по этому поводу церковь. Именно такой вариант, как полагали янсенисты, с наибольшей вероятностью окажется правильным. Это и было поводом для раздора между сторонниками пробабилизма (которые полагали, что церковь, вероятнее всего, права) и приверженцами пробабилиоризма (считавшими, что с наибольшей вероятностью правильный ответ подскажет человеку его совесть).