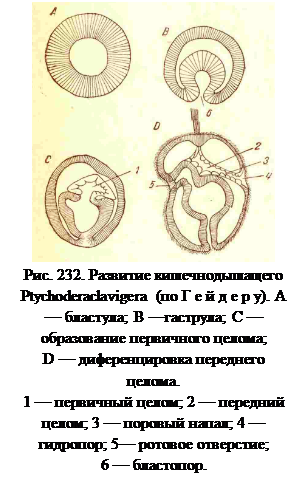

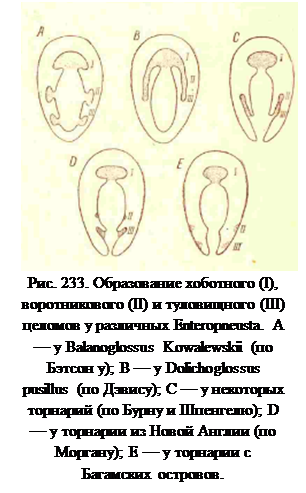

У принадлежащих к этому классу родов Balanoglossus, Ptychodera н Dolichoglos-sus и других дробление, эпителизация бластулы, гаструляция происходят так же, как у иглокожих (рис. 232, А и В). Ни первичной, ни вторичной мезенхимы у личинки нет. Затем, так же как у иглокожих, от дна гастрального впячения обособляется целомический мешок, который, однако, остается непарным н открывается наружу на спинной стороне гидропором (рис. 232, С и D). Но этот целомический мешок только у одного представителя (Dolichoglossus) дает от себя справа и слева по выступу назад, из которых формируются два другие, уже парные целомы (рис. 233, В); у большинства же средний и задний целомические мешки возникают независимо от переднего мешка, причем способ их образования сильно варьирует. Они появляются или в виде самостоятельных боковых выпячений археитерона, или из одного выпячения с каждой стороны в задней его части, или даже в виде групп мезепхиматозных клеток, возникающих из эктодермы (рпс. 233, Е).

Передний, пли хоботной, целом ложится посередине переднего отдела, а два средних, или воротниковых, целома и два задних, или туловищных, ложатся вполне симметрично справа и слева от шаровидного желудка, составляющего средний отдел кишечника, который имеет совершенно такое же строение, как и у иглокожих. Следовательно, по симметрии целомов личинка является настоящей диплеурулой. В отличие от диплеурулы иглокожих передний целом Enteropneiusta не становится парным при эмбриональном развитии. Однако, при регенерации хобота возникают два передних целомических мешка с двумя гидропорами. По внешнему же виду, по присутствию широкой околоротовой впадины, окаймленной по краю мерцательным шнуром, личинка кшпечнодышащпх совершенно сходна с диплеурулой иглокожих. Во время роста такой личинки околоротовая впадина выдается в виде бухт справа и слева по направлению к темени. Эти бухты подходят к самому апикальному органу; соответственно с этим у апикального органа сближаются до соприкосновения и даже соединяются вершиной идущиек темени две петли мерцательного шнура (рис. 234. В и С). В общем по характеру образуемого мерцательным шнуром рисунка и возникающих при этом впадин и лопастей личинка больше всего напоминает биппинарию морских звезд, но кроме главного мерцательного шнура

околоротовой впадины она несет еще мерцательный обруч в задней части вокруг анального отверстия, возникшего из бластопора. Такая личинка носит название торнарии (рис. 234).

околоротовой впадины она несет еще мерцательный обруч в задней части вокруг анального отверстия, возникшего из бластопора. Такая личинка носит название торнарии (рис. 234).

Билатеральная симметрия торнарии становится симметрией взрослого Balanoglossus, т. е. при метаморфозе симметрия не изменяется. Так же симметрично идет и развитие всех целомов, вследствие чего получается билатеральное животное, разделенное повнешнему виду на три сегмента: хобот, воротник и туловище (рис. 235, В).

При метаморфозе личинка утрачивает мерцательный шнур и падает на дно, где передвигается мерцательным движением или заднего мерцательного обруча, или сплошного мерцательного покрова тела. На ее теле в виде кольцевых перехватов намечаются границы трех названных отделов тела взрослого. Рот личинки становится ртом взрослого и лежит на границе хоботного и воротникового отделов. В хоботном отделе еще у личинки обособляется от дорзальной стенки хоботного целома маленький пузырек — перикардий, передняя стенка которого впячена в полость перикардия, а краями прилегает к кишечнику, образуя, таким образом, со стенкой последнего маленькую полость; она пульсирует своей стенкой и представляет собою сердце. У личинки же перед превращением в туловищном заднем отделе кишечник образует 1—4 пары боковых выступов или жаберных карманов (рис. 235, А и В, 2), которые позднее прорываются наружу в виде жаберных щелей (рис. 235, В и С, 4). Во время метаморфоза передний участок кишечника, к которому примыкает перикардий, выпячивается вперед, и стенки этого выпячения приобретают вакуолистое строение и упругость, вызванную тургором жидкости в вакуолях. Ткань этого выступа имеет сходство с тканыо хорды зародышей хордовых животных.

Дорзальный участок эктодермы воротникового сегмента представляет собою утолщенную эпителиальную пластинку, являющуюся нервной пластинкой; она опускается под прилегающую к ней с боков эктодерму, причем боковые края этой пластинки загибаются и замываются в виде  нервной трубки (рис. 236).

нервной трубки (рис. 236).

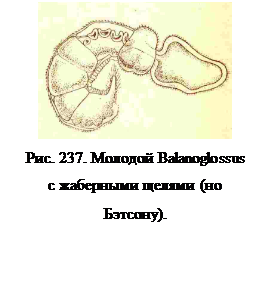

После метаморфоза, во время которого сильно удлиняется хоботной отдел, начинается рост туловищного сегмента в длину, и тело личинки становится червевидным(рис. 235, С, 237). Жаберные щели появляются вовремя метаморфозав количестве 5—6 пар и открываются наружу. Количество их постепенно увеличивается в результате образования новых позади уже образовавшихся, так что ряд жаберных щелей занимает не менее трети туловищного сегмента. Конечное количество жаберных щелей еще вдвое больше числа первичных щелей, так как каждая из них изгибается в виде буквы V, причем язычок такой щели срастается с нижним ее краем и разгораживает каждую первичную щель на две окончательные. Средняя часть кишечника

После метаморфоза, во время которого сильно удлиняется хоботной отдел, начинается рост туловищного сегмента в длину, и тело личинки становится червевидным(рис. 235, С, 237). Жаберные щели появляются вовремя метаморфозав количестве 5—6 пар и открываются наружу. Количество их постепенно увеличивается в результате образования новых позади уже образовавшихся, так что ряд жаберных щелей занимает не менее трети туловищного сегмента. Конечное количество жаберных щелей еще вдвое больше числа первичных щелей, так как каждая из них изгибается в виде буквы V, причем язычок такой щели срастается с нижним ее краем и разгораживает каждую первичную щель на две окончательные. Средняя часть кишечника

туловищного отдела дает метамерный ряд выступов (печеночные выступы), которые совместно с жаберными щелями и метамерно расчлененными половыми железами придают туловищному отделу характер вторичной метамерии, а мезодерма его получает зависимую от этих метамерпых органов сегментацию.

туловищного отдела дает метамерный ряд выступов (печеночные выступы), которые совместно с жаберными щелями и метамерно расчлененными половыми железами придают туловищному отделу характер вторичной метамерии, а мезодерма его получает зависимую от этих метамерпых органов сегментацию.

Таким образом, кишечнодышащие, с одной стороны, имеют личинку такого же строения, как и личинка иглокожих, а с другой стороны, во время метаморфоза и после неговозникают черты, сближающие их с хордовыми. Таковыми являются хордоподобный выступ кишечника в хоботе, своеобразное строение сердца и перикардия, нервная трубка на дорзальной стороне воротникового отдела и жаберные щели кишечника. Добавим еще, что в области жаберных щелей кишечник неполно разделен на две трубки: верхнюю, несущую жаберные щели и проводящую только воду от рта в жаберные отверстия, и нижнюю, служащую для проведения пищи. У низших хордовых этот нижний отдел жаберной кишки уменьшается до размеров узкого желобка, называемого эндостилем и прогоняющего мерцательными движениями пищу через весь жаберный отдел к печеночной части кишечника. К кишечнодышащим принадлежит также группа перистожаберных (Pterobranсhia), развитие яйца которых известно недостаточно, но при имеющем у них место бесполом размножении обнаруживается разделение их тела на те же три отдела.

Подотдел В. ХОРДОВЫЕ

Кишечнодышащие по своим особенностям строения ближе всего примыкают к подтипу хордовых Acrania (ланцетник), в которых наиболее полно выражен примитивный тип строения хордовых (Chordata). Однако, по причинам, которые станут ясными из дальнейшего, описание хордовых мы начинаем не с развития ланцетника, а с развития оболочников (Tunicata) — форм, сильно изменившихся под влиянием условий существования.

НИЗШИЕ ХОРДОВЫЕ