Огнев Ник. С 1931 г. - длинная борода. Знает район всего Северного Урала. Бывал участником нескольких геологических экспедиций. Разбирается по многим вопросам. Кончил Уфимский техникум.(а эта запись из дневника Ю. Юдина)"

Александр Викторович, знал ли Николай Огнев язык манси? Дятловцы записали на 41-м квартале много мансийских слов.

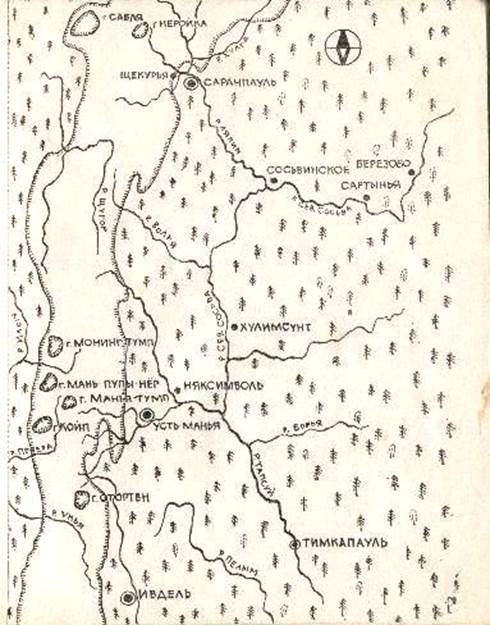

А.В.: Весь мансийский язык, в основном, сложен из названий окружающей их природы -рек, озер, горных вершин, птиц, зверей. На языке манси он говорить, безусловно, не мог, но перевод многих рек,вершин и т.д. наверняка знал. Примерно так, как я -(ойка - медведь, Сангитур - утиное озеро, Турват - чёрное озеро, Саран-хап-ньёр - место, где зырянин разбил лодку, Ньёр-Ойка - медведь-гора, Сарапауль - зырянская большая деревня, мансин-глухарь,Турман-Нёл - чёрный нос, и т.д.)

М.П. Ойка-медведь? Интересно, я слышала и другую версию, что ойка -это старик, мужчина.

А.В.: По их религии этот народ произошёл от медведя, поэтому он считается у них священным животным, которого убивать нельзя. Но живя в такой дикой глухомани встречи с медведем были неизбежны. Иногда они носили критический для жизни человека характер и им приходилось стрелять на поражение. В таких случаях проводились обряды как бы очищения от греха - устраивался "праздник медведя". В жилом месте на блюдо ставилась голова зверя, все жители ходили вокруг и пели: "Ты на нас, Oйка, не сердись! Мы не виноваты. Тебя убили не мы, а ружьё! А ружьё придумал русский!". Для манси, как коренных жителей, разрешалось добыть для своей семьи одного лося в год без всяких лицензий. А рыбу ловили все кто мог для своих нужд, несмотря на присутствие рыбнадзора. И вообще надо отметить, что в таких глухих углах рыбнадзор не свирепствовал. Они понимали, что люди ловят рыбу для себя, на еду, и она составляет существенный объём в рационе их питания.

М.П. В Ваших воспоминаниях я встретила упоминание фамилии Хатанзеевых, как распространенной у народностей хантов и манси. В УД дятловцев имеется очень странный протокол допроса Ф.М.Жильцова, и он там упоминает фамилию Хатанзеева. Пожалуйста, прочитайте его, мне интересно Ваше мнение, что там могло происходить в этой гостинице?

Содержание рассказа Жильцова:

Вчера, 11 марта 1959 г., он был в доме приезжих Северной экспедиции. В этот дом вечером зашли два неизвестных Жильцову человека по национальности манси, одетые один в демисезонное пальто, другой - в полупальто. "Один из них стал что-то писать, а когда кончил писать, то запечатал письмо в конверт, адрес не написал и передал конверт другому манси. Еще: когда манси писал письмо, я видел фамилию Курикова. О чем сообщалось в письме, я не знаю, манси сразу ушли. В коридоре дома приезжих я встретил нашего парторга Карпова и сказал, что были неизвестные для меня манси и что-то писали. Сегодня утром я этих манси не встретил. Фамилию Хатанзеева я Карпову не называл, и Хатанзеев в доме приезжих в этот день не был. По крайней мере, я его не видел. Записано верно и мне прочитано".

А.В.: Трудно предположить, о чём писалось в письме манси. Могли кому-нибудь предложить купить у них оленину или лосятину по 50 коп. за 1 кг. Хатанзеевых в принципе много. А вот Жильцова я посмотрю - был до войны у моего отца такой друг и даже есть с ним совместная фотография.

Паулей в Березовском районе было много - Яныпауль, Нерватпауль, Суеватпауль, Тимкапауль, и т.д. Пауль по мансийски - большая деревня. Отсюда произошло и название Саранпауль - зырянская большая деревня. При общем числе жителей около 3000 человек, более 70% было зырян и манси. Зыряне(коми) пришли в Саранпауль из районов западнее Уральских гор, перейдя их в 17 веке через перевал, называемый Сибиряковским трактом. До сих пор у них там своя национальная автономия. В Саранпауле они занимаются оленеводством, рыбной ловлей и часть людей работает в экспедициях. Наиболее распространённые фамилии - Рочев, Хатанзеев, Вокуев, Канев, Филиппов, Семяшкин.

Манси(вогулы) - это малочисленная народность. По переписи 1958 года их было всего около 6000 человек. Живут они, в основном, на берегах р.Северная Сосьва и её притоках, очень немного на севере Свердловской области. Например, в п.Сольва в Североуральском районе жило всего 4 семьи. Наиболее распространённые фамилии - Куриков, Номин, Анямов, Хатанзеев, Бахтияров.

Хочу отметить ещё одну черту - исключительная честность по отношению к другим, и они часто не понимали даже, когда сталкивались с обманом. В более ранние годы у них на лесных избушках не было замков, но столкнувшись не один раз с актами вандализма и разграбления запасов со стороны всяких "туристов", они их стали закрывать на замок.

У них на территории были свои священные места - например р.Ялбынья, где они справляли иногда свои обряды и навешивали ленточки на сучья деревьев. Когда их спрашиваешь про такие места, то они не поддерживают разговор, и уходят от ответов.

М.П. То, что Вы рассказали про Огнева, расскрывает его как интересного человека, снимает с него подозрения.

В инете имеются множества вариаций на криминальный исход той трагедии, появилась одна, где обвиняются руководители колонии Вижая. Я познакомилась с сыном начальника той колонии, Г.Кусовым, он рассказал об отце.

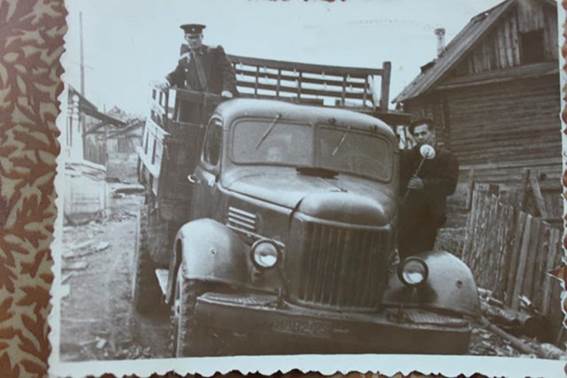

| В кузове стоит Кусов Борис Матвеевич. Фото из архива Геннадия Кусова. |

В кузове Кусов Борис Матвеевич. В свое время был начальником колонии. Увлекался охотой, рыбалкой. Изучал свой край. "Царские ворота" он назвал вместе с сыном Геннадием и повесил на скале табличку.

Колония - это ряд лагпунктов (Вижай, 100-й, 83-й и др.)Лагпункт - это конкретная зона со своим начальником. Кусов Б.М. был начальником лагпункта Вижай.

Хакимов Николай Гасымович был начальником колонии, т.е. нескольких лагпунктов.

Геннадий Кусов рассказал немного о своем отце:

"Отец и я прибыли на Вижай в январе 1956г с курами, козами и другими вещами, с Понила. Мама и сестра Галина приехали на май, когда отремонтировали квартиру. Отца перевели на повышение. И до 1969г. (до демобилизации) оставался на этом посту.Отец умер в 1991 году в июне от рук медсестры, которая неумело сделала укол в в вену и запустила туда воздух. Отца вспоминали добрым словом не только знакомые и сотрудники, но и бывшие 3/к. Открытки, письма - с благодарностью. Письма приходили и после его смерти. Он был хорошим педагогом, хотя и был офицером и закончил артилерийское училище. Наверное, война научила. И после войны был направлен партией на этот фронт, хотя, он был против."

Надежда Винтер, бывшая жительница Вижая, дружившая с дочерью тов. Хакимова, пишет:

"Главный вопрос-зачем? Зачем надо было их убивать руководству? Это чушь несусветная. Как поднимается рука писать какие-то обвинения тем, которые очень и еще раз очень далеки от этого. Жили мы с Хакимовыми рядом. Их старшая дочь Валентина была моя одноклассница и подруга. Кроме Вали у них было еще трое детей: Вера и Борис (двойняшки) и Наташа. С ними жила бабушка, которая вела домашнее хозяйство и помогала в воспитании детей. Мама (Надежда) у них работала медиком (не помню кем), но в больнице. Была очень порядочная семья. Где-то в середине 60-х они переехали в поселок Шипичное, где их папа тоже был начальником. Не знаю, как можно таких безупречных людей в чем-то огульно обвинять.

Хочу рассказать один случай из той далекой жизни. Недалеко от Вижая был лаг.пункт 70-й. Естественно там были зоны, зэки. В 50-ых годах (в первой половине) горела тайга, пожар неимоверной силой шел на этот поселок 70-й. И именно со стороны зоны, где сидели с 58-статьей-политические. Когда зона начала гореть, начальник этого лаг.пункта взял на себя такую смелость: открыл ворота, сказав всем: "Спасайтесь, встреча, когда все пройдет". И что вы думаете, вернулись все, кроме одного. Но и тот потом позвонил, сказал, что находится в поселке Бурмантово и вернется, и через 2 дня он прибыл в назначенный пункт. Начальнику этому попало здорово. К сожалению, я не знаю его фамилии.

Не было у нас там поголовных убийств и зверств, как описывают сейчас молодые люди."

Примечание мое: Переводом заключенных из 70-го лагпункта на новое место и была основана Ушма в 1961 году.

Ну а люди продолжают сочинять версии, что начальство убило дятловцев за то, что они могли как-то словом обидеть начальника колонии! Вот такие дела в дятловедении...

Хотя я придерживаюсь криминальной версии развития событий, мне все же неясно, а кто мог убить. Кому это было надо убивать студентов-туристов? Нелогичное убийство, не находятся мотивы, словно маньяк орудовал. Но травмы налицо - причинены людьми. Об этом говорил в начале следствия и сам прокурор Иванов, но потом после вызова к начальству изменил свое мнение и предупредил других поисковиков на склоне, чтобы поменьше тренькали языками по поводу версии убийства.

Один мой друг обращался в ФСБ по своим каналам, там ему сказали, что у них ничего нет по этому делу (хотя могли и утаить, я допускаю этот вариант), единственное, что могут сказать, что такие дела обычно связаны с черной золотодобычей, тяжело раскрываются, почти не раскрываются, цепочка идет наверх. Их сразу заминают еще на местах. Кто знает, может быть, и золото там завязано...

Александр Викторович, рассказывал ли Николай Огнев что-нибудь о том, что он сам лично добывал золото? Бывали ли Вы на Втором Северном руднике, что находится на р.Лозьва?

А.В.: Нет, не рассказывал. Не думаю, что он такой глупец, чтобы ввязываться в подобные авантюры. Дело в том, что на Северном Урале содержание россыпного золота чрезвычайно мало, и чтобы намыть грамм металла надо перемыть 5 кубов золотоносного песка, который ещё надо добыть из шурфов с плотика с глубины до 10 метров. Североуральская экспедиция вела разведку россыпей на р.р. Вагран и Сосьва, и сдали полигоны с содержанием 200 мг на куб. Такие мизерные содержания могут обеспечить рентабельность только крупному,хорошо механизированному прииску.Поэтому 2-3 старателя без механизмов, а с лопатой и киркой, не заработают и на банку сгущённого молока в день.

Естественно, что бывают и исключения - можно случайно обнаружить мелкую россыпь или гнездо с ураганным содержанием металла. Однако это именно исключения. (Смотрите историю с шурфом 92, описанной мной в книге 2 - Саранпаульская экспедиция.)

На Втором Северном руднике я не бывал. Могли там золото добывать, но в 19 веке. Если бы там было золото, то туда бы пришёл Южно-Заозёрский прииск со своей мощной техникой.

М.П. А вот местные жители говорят, что золото там добывали и вывозили малой авиацией.

"Там добывали золото в шахтах. Шахты были прямо в скальном грунте. Вертикально вниз, как они ее рубили, непонятно, на скалах размером 1,5 х 1,5, так примерно. Золото у нас там кругом лежит. Все мыли старики, и Пашин И.Ф., и Мохов П.Т.- они очень мнoгое знали."

А недавно бывший вижаец Владимир Андросов побывал на том месте, где стоял Второй Северный, и привез фотографии тех мест, оказывается золото там ищут и в наше время! Он мне категорически отказывается сообщать, где там золото имеется, говорит, что не женское это дело, мало ли что, меньше знаю-крепче сплю. Но знает про эти места от лесника Пашина, говорит, что дятловцы погибли недалеко от того места, где есть золото. Сам же золотом никогда не занимался, не хочет связываться, но говорит, что золото у них есть и довольно таки много, люди ищут и находят. Но все это тайно, конечно.

| На этом месте стоял Второй Северный поселок. Фото из архива В. Андросова. Июль, 2013 г. |

Бывший поселок Второй Северный.

| Второй Северный. Канава. |

М.П.: Посмотрите на это фото. Здесь искали золото?

А.В.: Я в этом сильно сомневаюсь - вполне обычная разведочная канава для геологической съёмки, скорее всего, даже недобитая.

М.П.: Я все надеялась, что может быть, Огнев что мог рассказать о золоте в тех местах и может быть, связывал смерть дятловцев именно с версией золота. А такие дела распутываются очень сложно, под грифом секретно. И завязаны в них бывают местные важные чины.

А.В.: Коренное золото залегает, в основном, в кварцевых жилах в виде мелких вкраплений, а жилы - в скальных грунтах типа гранитов. Проходка шурфов в таких породах может осуществляться только с применением буровзрывных работ. Указанный размер шурфов полтора на полтора с ручными воротками для подъёма породы скорее говорит о добыче и промывке россыпного золота на 2-м Северном. Золото там вероятно было, но совсем в небольших количествах. Если бы там было промышленное золото, то туда давно бы уже пришёл Южно-Заозёрский прииск.

М.П.: Александр Викторович, что значит - россыпное и коренное месторождение золота?

А.В.: Коренное золото встречается в основном в кварцевых золотоносных жилах, которые залегают в твёрдых интрузивных породах типа гранитов и ему подобных. При выветривании и эрозии этих золоносных массивов пород, золото сносится потоками древних и современных рек и ручьёв на значительные расстояния, и оседает в придонной части, образуя т.н. пески с разной вертикальной мощностью и содержанием золота. Чем крупнее и угловатее золотинки, тем ближе золотоносный массив, с которого их смыло.

Речные террасы могут быть как бы "ловушками" для россыпного золота.

В те годы совершенно определённо можно утверждать, что лучшей геологической организацией на разведке россыпного золота в таликах была Сосьвинская партия, Североуральской экспедиции.

Копатели могут работать везде, где есть хорошее золото. Но вот хорошее содержание найти трудно.

М.П. Встречались ли Вам лично в тайге эти копатели, занимавшиеся незаконной добычей золота? Очень опасны встречи с ними?

А.В.: Много я бродил по тайге, горам и по рекам Северного Урала, но золотоискателей не видел. Таких людей и сегодня много в местах, где крупные месторождения золота с большим содержанием в породе и наличием там самородков - это Якутия, Колыма, Северо-Енисейск и что-то на Дальнем Востоке. Не думаю, что они представляют опасность для других, если их не провоцировать. А если они несут с собой добытое золото,то они сами избегают встреч с людьми.

М.П. Александр Викторович, скажите, как специалист, как геолог, а зимой золото моют? Или все же только летом?

А.В.: Да, моют. Зимой легче проходить шурфы "на проморозку" - меньше воды. В моей книжке "Приполярный Урал" там хорошо описана зимняя проходка шурфов на золото, промывка породы. В североуральской экспедиции у нас круглый год на россыпное золото работала Сосьвинская партия, и вела сплошную промывку грунтов из шурфов на промприборах производительностью 6 кубов в смену.

"Начало работ Хобеинской партии в Саранпауле.

Начали подготовку к проходке шурфов. Геологи согласовали места их заложения по обеим берегам реки и пару шурфов заложили в самом русле на небольшой глубине. На суше шурфы проходились в мерзлоте сначала на "пожог". Расчищался снег и по контуру шурфа ложились сухие брёвна, на них сверху сырые и нижние поджигались. Утром приходил проходчик, убирал несгоревшие остатки, кайлом разрыхлял оттаявший грунт, и лопатой его выбрасывал наружу. За цикл оттаивало 20 см., и опять надо было ложить дрова. У одного проходчика было сразу несколько шурфов в работе. Слой мерзлоты достигал 2-х и более метров. После достижения шурфом глубины более 2-х метров, над шурфом ставился ручной ворот типа колодезного. Порода на забое складывалась проходчиком в бадью, которую воротовщики поднимали на поверхность, высыпали в определённой последовательности и возвращали бадью опять вниз.

В руслах рек проходка проводилась по иной технологии - на "проморозку". Метод применим только зимой в крепкие морозы. Расчищается лёд на русле по периметру шурфа и производится его выемка на всю глубину, за исключением 6-7 см., и оставляется на дальнейшую проморозку. Через сутки- двое(зависит от крепости стоящих морозов) проходчик опять снимает вновь намёрзший слой. Толщина целика определяется сверлением контрольной дырочки во льду, которая потом забивается деревянным шпунтом. Обычно за сутки - двое промораживалось мало, да к тому же зима уже шла к концу и шанса закончить шурф на проморозку не было. В принципе же такой метод используется. Для усиления эффекта заморозки можно применять осевые вентиляторы для подачи холодного наружного воздуха на забой и усиления эффекта проморозки.

Немалая ответственность лежала на промывальщиках шлиховых проб. Породные выкладки перед промывкой надо было оттаивать кострами, а потом промывать в деревянных лотках в речной зимней воде до серого шлиха. Потом уже проводилась дальнейшая доводка до чёрного. Этим занималась Нэля Катина, сидя в маленькой палатке над речной прорубью. У неё от холодной речной воды были постоянно красные кисти рук. Я решил попробовать это дело сам и набрал в лоток из проруби со дна реки песок. Отмыл его до серого состояния и насчитали около 200 значков золота. Видимо, весь бассейн Хобе-ю был "заражен" мелким, пылевым золотом.

Однажды произошла достаточно курьёзная история. Пришёл геолог с промытым шлихом - в нём была видна хорошая весовая золотина с острыми краями. Причём её цвет и фактура очень походила на высокопробное червонное золото. Я тут же дал радиограмму начальнику экспедиции, а он велел немедленно, ближайшим вертолётом отправить шлих в Саранпауль. Что мы и сделали. Да и вылетел сам по каким-то делам. Я принёс шлих Чепкасову В.А., он развернул пакет, сразу увидел золотину, подивился её величине. Тут же вызвал Каменеву С.Н., которая занималась шлихами и велел произвести все замеры, обвесы и пр. Через какое-то время он её вызвал снова и спросил какой у золотинки вес? Она почему-то была очень смущена и тихо сказала, что золотинки больше нет. Чепкасов В.А. удивился и воскликнул: "Как так? Почему нет?". Она ответила, что золотинка растворилась в кислоте. Наступила немая сцена. Все знали, что настоящее золото растворяется только в "царской" водке, но никак не в какой-то кислоте. Тогда он рассмеялся и обратился ко мне с вопросом: "Что за мусор мог оказаться у нас в шлихе?". Я подумал и сказал, что видимо это был кусок медной оболочки корпуса электродетонатора, которым взрывали валун в шурфе. Все с этим согласились."

М.П. Александр Викторович, имело ли золото какой-то кодовой знак, если сообщали в телеграммах о нем? Называли ли его "железом"? Я пока не нашла никакого подтверждения. Вы что-нибудь знаете об этом?

А.В.: Насчёт шифрования слова "золото", то это скорее сказки из времён "Дальстроя". Его в наше время так и называли - "золото", или просто "металл".

М.П. В УД имеется протокол допроса командировочного из Ивделя, Дряхлых, так он говорил, что в заброшенный поселок Второй Северный были посланы лошади, чтобы привезти оттуда трубы. Что за трубы можно привезти на лошади?

А.В.: Возчик возил в кошёвке либо обсадные, либо бурильные трубы. Они длиной 3-4 метра и весят 15-20 кг. Обратно мог везти керн. Видимо там работала буровая установка колонкового бурения.

М.П. Я не поняла, зачем возчику обратно везти керн? Он там хранился в кернохранилище, поселок был заброшен, как все говорили. Возчик был отправлен за трубами. Вы говорите-кошевка. Это розвальни, или именно кошевка? Колонковое бурение- оно и для золота применялось тоже?

| Керн (образец горной породы изъятой из глубин земли в результате бурения). Фото из интернета. |

А.В.: Керн нужен для изучения геологами, и его лучше изучать в тёплом помещении на базе партии. На буровой вышке геолог рассматривает керн только для определения крепости пород и закрытия нарядов буровикам. На фото не кошёвка, а розвальни для перевозки грузов,заставленные рюкзаками туристов, и обсадные и бурильные трубы он на них мог подвозить вполне. Лет 60 назад на лошадях перевозили не только буровой инструмент, но и разобранные на части станки.

Колонковое бурение проводится в основном на коренное золото. И исключительно редко на россыпное. Для поиска и разведки россыпей чаще применяли ударно-канатное бурение, лет 50 назад бур 'Эмпайр'. Один лучших способов -с применением грейферного захвата установкой убср-25.

М.П. Вы упоминаете о Вашем товарище по работе, Ковалёве Г.Е., который выпустил "Карту геохимических аномалий России." в масштабе 1:5000000. Карта была издана в 1995 году в соавторстве с Г.И.Хориным. Александр Викторович, у Вас есть эти карты? Хотелось бы посмотреть район Холат-Чахля и Отортена на предмет геохимических аномалий.

А.В.: Этой карты в инете я не нашёл, но и не советую ей заниматься - очень маленький масштаб, и весь ивдельский район там разместится в точке.

М.П. Тема, интересная многим-спирт. Очень непонятная ситуация. Вы пишете, что спирт в Енисейске продавался в магазинах свободно, но в тайгу на буровые его привозили вертолетами и раздавали по бутылке на брата. Это понятно. Меня же интересует такой вопрос: была ли со спиртом напряженка в Свердловске? Можно ли было его купить свободно в магазине в 1959 году?

А.В.: Спирт специально завозился на Севера, где были сильные морозы, и где бутылки с водкой и вином просто лопались. Помнится мне, что в Свердловске спирт в магазинах всё же не продавался. А на буровые спирт никогда не привозился.

А в Енисейске...

Я пошёл в магазин - смотрю, действительно стоит настоящий спирт 96 градусов. Бутылка в поллитра стоит 6,54руб.

Вообще спиртное на Севере- это такой могучий фактор, с которым не считаться просто невозможно. И горе тому руководителю предприятия, который не принимает его во внимание или отнесётся однажды спустя рукава.

"Наступил праздник 7 ноября... Прошло 2 дня праздников. 9 ноября был уже рабочий день. Утром, выйдя из дома, я увидел толпу людей около конторы и своих рабочих тоже, хотя они должны были уйти на участок. Спросил: "В чём дело?" Мне сказали, что ждут начальника партии. Вскоре подошёл Губанов и его сразу атаковали, чтобы он разрешил продать остатки спирта из магазина. Оказывается, завезли бутылок больше, чем количество людей. Информация на эту тему, конечно, вышла из магазина от продавца или от грузчиков, которые доставляли спиртное с вертолётной площадки. Остальное было несложным делом- высчитать, сколько ещё осталось в магазине. Губанов отказал наотрез. Тогда толпа разделилась-часть осталась у конторы, другая часть села на дрова около магазина и отказались идти на работу до тех пор, пока не выполнят их требования. Никакие уговоры со стороны ИТР не воспринимались. Чуть позднее часть самых активных начала лезть в кабинет начальника. Тот вышел из конторы и куда-то спрятался. Но от такой ситуации не спрячешься. Это фактически была забастовка, чего в СССР официально никогда не было да и быть не могло даже теоретически (согласно идейным постулатам тех лет). При попадании такой информации в партийные органы Губанов мог расстаться с партбилетом. Исключение из партии в те времена означало конец руководящей карьеры. Видимо, руководство партии вело активные переговоры с руководством экспедиции и там, всё взвесив, посоветовали пойти навстречу требованиям рабочих. Только после обеда открыли магазин и распродали остатки спиртного. В результате не работали не только 9-го,но и 10-го ноября.

В декабре этого же года шла подготовка к выборам в какие-то Советы. Всех руководителей собрал пред.исполкома Малюгин И.Н. с прилетевшим из Берёзова представителем райкома партии. Раньше меня эти проблемы не касались и не волновали. На этот раз Кобозев улетел в Тюмень, и заниматься организацией этого дела пришлось мне. Разговор был строгий и нас предупредили, чтобы не было никаких отказов от голосования, или голосования "против". Меня, как новичка, ещё оставили после всех и спросили, как я думаю организовать это дело. Я по простоте душевной рассказал, что задействую 2 вертолёта: один МИ-4 будет летать с комиссией и урной по большим участкам, а маленький - МИ-1 будет возить урну по точкам, где ходили парами рубщики просек. Они согласно закивали головами и спросили: "А что я им повезу ещё?" Я ответил, что письма, свежие газеты, и куда требуется, ещё и продукты. Они переглянулись и кто-то спросил: "А водку ты не повезёшь?" Я ответил, что ни в коем случае! Мы спиртное на участки не возим. Тогда они покачали головами и взглянули на меня, как на дитё молодое и неразумное. Один из них совершенно твердо сказал, вместе с бюллетенями для голосования и урной обязательно надо везти водку из расчёта бутылку на "нос". Иначе большая часть людей просто откажется голосовать. И привели мне пример, когда в прошлом году на участке Неройка экспедиции N105 провалили выборы нашего зав. клубом Кляпышева В. исключительно из-за того, что в день выборов не завезли спиртное. Тогда я им пообещал это сделатъ. Правда, до меня и раньше доходили пожелания с участков о подвозе спиртного в день голосования, но я считал эти разговоры шутейными. Оказалось, что это были совсем не шутки. В день выборов я отправил большой вертолёт МИ-4 по большим партиям и участкам с одним из руководителей из Саранпауля. Сам же сел в МИ-1, поставил туда 2 ящика водки, взял карту местности с отметками площадок и полетел к рубщикам просек. Они уже заранее были предупреждены о дне голосования и все собрались у своих площадок. Приземляемся на первую. Подходят два обросших парня и протягивают руки. Я им пытаюсь вручить бюллетени для голосования, но они их не берут и тянут руки дальше. Тогда я понял в чём дело. Достал 2 бутылки водки и отдал им, а они дали знак рукой, что бы я сам опустил бюллетени. Такая же история была и на других площадках, где я садился. Большой вертолёт так же облетел остальные объекты, и везде проголосовали. Всюду закончилось это дело без происшествий, за исключением одного из отрядов геофизиков. Там всё быстро выпили, кому-то показалось мало - а такие в природе всегда есть, и там произошло какое-то происшествие. Сегодня я уже и вспомнить не могу, но было. А в остальном, можно считать, пронесло."

М.П. Вы упоминаете, что в геологических партиях работало много отсидевших свои срока заключенных. Применялись ли к ним какие-то особые административные правила и ограничения, ущемлялись ли они в правах?

А.В.: Никаких ограничений в правах бывшие заключённые не имели - могли передвигаться куда угодно в любое удобное для них время, голосовали на выборах без ограничений. Это были вполне нормальные люди, кроме ярко выраженных уголовников - этих было абсолютное меньшинство. Однако большинство этих бывших заключённых имели один крупный НЕДОСТАТОК - ОЧЕНЬ МНОГО ПИЛИ И ПРОПИВАЛИ ВСЮ ЗАРПЛАТУ В МЕСТАХ ПРОДАЖИ СПИРТНОГО. Они прекрасно работали в поле в геологических партиях, но раз в сезон им надо было утолить жажду, и они под любым предлогом выбирались в Саранпауль на две-три недели. Большинство из них не имели ни семьи, ни дома. После окончания полевого сезона многие заявляли, что едут на Большую землю, но многие дальше райцентра Берёзово уехать не могли - кончались деньги. И на последние они давали в экспедицию телеграмму с просьбой взять их обратно на работу. И мы их брали и посылали в круглогодичные партии. И только редкие из них доезжали до Тюмени, там зимовали и весной опять вербовались на работу на Север.

Ограничения на перемещение имели т.н. тунеядцы,которых в массовом порядке стали высылать в 1963 году на Север для исправления. С одной такой "тунеядкой" я познакомился в ресторане "Сосьва" в п.Берёзово. Звал её на работу в экспедицию, но она отказалась.

"Спустился в ресторан "Сосьва". Заказал, жду. Тут подсаживается ко мне молодая девушка, достаточно симпатичная, с рыжеватыми волосами. Тоже заказывает что-то по мелочи, и вступает со мной в разговор. Я сначала не очень понял предмет её интересов, а когда разобрался, то стал выяснять кто она и откуда. Оказалось месяц назад вышло постановление "О борьбе с тунеядством и пр." Её по этому постановлению выслали из Саратова в Берёзово, как она утверждала - за связь с профессором университета (якобы она была студенткой). Когда я ей предложил выехать в нашу экспедицию, поехать в поле, и начать зарабатывать деньги нормальным путём, она захихикала и сказала, что больше заработает здесь."

М.П. Александр Викторович, в своих воспоминаниях о Толье Вы упоминаете А. Сульмана, начальника Северной геологической экспедиции. Вы его знали? Он обеспечивал радиосвязь со склоном, где в то время искали тела погибших, с февраля по май 1959 года.

А.В.: Сульмана, конечно, знал, т.к. довелось работать в геологоразведочных партиях, которые он создавал, и которые в разное время подчинялись Северной экспедиции. Что можно о нём сказать ещё? Блестящий организатор геологоразведочного процесса, лучший начальник Северной экспедиции за всё время её существования. Я считал, что он работал начальником Северной экспедиции с 1950 года, но решил уточнить. Работал он с 1958 года, т.е. попал под раздачу в связи с организацией Совнархозов - две партии -Тольинскую и Усть-Маньинскую в 1957 году он отдал в Тюмень, дальше партии -Сосьвинскую на россыпное золото, и Карпинскую -на цветные металлы отдал в 1960 году в Североуральскую экспедицию. Соответственно все отличные базы этих партий создавались не при нём, а при его предшественнике. Но отзывы работавших с ним людей о нём очень хорошие. Да и до этого руководил двумя геологоразведочными трестами.

М.П. В ваших воспоминаниях говорится о добыче пьезооптического сырья и графита. Что это сырьё имело важное значение для обороноспособности страны. Пьезооптическое сырьё - это обыкновенный горный хрусталь, то есть, кварц. Кварц издавна применялся в радиотехнике и точной автматике для часов (кварцевых), всевозможных временных устройств. Все траектории ракет привязывались к внутренним часам, которые запускались по команде "Старт". Вы рассказываете, что два из месторождений находились на Неройке, и одно на Народной. Это гора на Приполярном Урале, и туда шли студенты в феврале 1959 года, и с этой группой собирался идти Семен Золотарев, но в последний момент он отказался и пошел с группой Дятлова.

А.В.: Применяется он в радиотехнических устройствах, и не только в оборонке, но и на гражданских изделиях. Графита на Урале нет. Его добывают в Сибири.

М.П. Вы писали о побегах заключенных, что "много людей в этих краях ежегодно терялись и погибали от плохой ориентации в тайге и связанных с этим голодом и холодом. Да и дикого зверья там ещё достаточно. Ещё большую опасность представляли заключённые лагерей, которые каждое лето устраивали побеги оттуда. Часто они имели оружие и пробирались лесами группами или поодиночке в места своего обитания. Весь Северный Урал до сих пор насыщен лагерями, хотя и меньше, чем в сталинское время."

Вам приходилось встречаться с такими беглецами? Бывали случаи, что беглые выходили на экспедицию? Были ли случаи, что беглые убивали встреченных ими в тайге геологов?

А.В.: Встречаться с ними лоб в лоб не приходилось, но в 1949 году за городом с остановил секрет охраны, отобрал у нас ружьё и не велел идти в этом же направлении дальше - там находились беглые заключённые, которых взяли в кольцо охранники. Слухи такие в городе ходили,что в лесу от встреч с беглыми погибали охотники, грибники. Про геологов у нас не слышал. Я думаю, что беглецы всё же старались обойти людей стороной и не оставлять следов. Однако много раз мы собирались на р. Лозьву ловить нельму, но всякий раз нас отговаривали знающие люди именно по этой причине.

Ивдельский район всегда был помечен тем, что там было много лагерей. Поэтому эта версия о причастности беглецов она уже где-то мелькала - вроде бы в числе многих в последних расследованиях КП. Однако всем известно, что зимой бежать нельзя по многим причинам. Но вот вариант осеннего побега с зимовкой недалеко - вроде никому в голову не приходил. Я допускаю, что здесь могли быть ещё замешаны как-то беглые заключённые. Они всегда бежали летом-осенью, и шли на запад через проходы южнее и севернее Денежкина Камня. Эти могли сбежать слишком поздно, выпал ранний снег, и они вынуждены были зимовать в какой-то землянке и ждать тепла. Я думаю, что ваше поколение доживёт до появления правды об этой трагедии.

М.П. Мне кажется, что зеки вряд ли смогли столько времени пробегать- от осени до зимы, если только у них не было сообщника на воле, который давал бы хлеб и убежище. Да и зеки бы постарались уйти быстрее в город, затеряться среди людей.

М.П. Вы упоминаете о взрыве мощного термоядерного заряда, проведённого над Новой Землёй. В этот день несколько часов подряд дул ветер с севера небывалой для этих мест силой. Казалось, что на него можно было лечь и он не даст упасть человеку на землю.

"Оказывается на Севере это было крупным событием. Всех жителей Салехарда вывели из домов, часть окон была выдавлена ударной волной. В п.Амдерма вынесло окна и двери. Всех геологов вывезли с поля из угрожаемых районов прохождения ударной волны. Я думаю, что ударная волна уже на излёте, в виде сильного ветра 30 октября дошла и до Североуральска. В этот день несколько часов подряд дул ветер с севера небывалой для этих мест силой. Казалось, что на него можно было лечь и он не даст упасть человеку на землю. Про воздушный взрыв я знал, т.к. объявили по радио, но о том, что отголоски его могут дойти до Североуральска, мне и в голову не пришло. Позднее эти события описывали и другие геологи-съёмщики, приехавшие к нам работать с Полярного Урала. Они говорили, что просматривалась вспышка вдалеке, но уже не яркая, и пришёл сильный гул."

Александр Викторович, скажите, пожалуйста, в каком году это было примерно?

А.В.: Это было точно 31 октября 1961 года. Самый мощный взрыв нашей термоядерной бомбы в 55 мегатонн на севере Новой Земли, сброшенной с самолёта ТУ-95. И только этот взрыв вызвал большие возмущения в атмосфере. До этого взрывы были на порядок и больше слабее, и существенного влияния на материк не оказывали. Все разговоры местных были только о последствиях взрыва супербомбы. О ней всё написано в инете. В 1959 году подобных взрывов не проводилось.

М.П. Вы работали на Приполярном Урале, слышали ли разговоры об изменении погоды после каких-то испытаний на Новой Земле? Обычно местные это замечают. Мне кажется, что на полигоне что-то взорвали в воздушном пространстве в феврале 1959 г., поэтому в районе Отортена и до самого Ивделя поднялся сильный ураган, под который попали и дятловцы.

А.В.: Исключено.

М.П. Почему? На Новой земле каждый год проводились испытания, начиная с 1955 года, взрывали под водой, под землей, в воздушном пространстве... Прежде, чем взорвать царь-бомбу, взрывались другие бомбочки. Но это так, мое предположение, уж слишком внезапный ветер появился там на перевале, сначала резкое потепление, а потом резкое похолодание. Обычно потепление происходит после большого выделения тепла в атмосферу, т.е. после какого-то мощного взрыва. Вот после Бородинского сражения выделилось столько тепла, что потом был сильный ливень.)

А.В.: Все воздушные взрывы на Новой земле до 1961 года были более, чем на порядок меньше по мощности, чем эта супербомба. И местные жители на материке не ощущали никаких аномальных явлений, и разговоров не было на эти темы. Если 31 октября 1961 года пришёл сильный ветер в Североуральск, то такой же силы ветер мог быть и на Отортене - это рядом, и никаких критических происшествий на Уральских вершинах он создать не мог, кроме схода лавин на высоких вершинах. А на Урале таких вершин немного, и дятловцы были от таких вершин далеко Что тогда можно сказать о феврале 1959 года, когда самый боль